Tocar lo nuestro

Juan Arturo Brennan

En los últimos días del año pasado, circuló por Internet (y llegó a mi buzón de entrada) un documento ciertamente interesante, que por una parte invita a la reflexión y, por otra, convoca a poner manos a la obra.

El documento en cuestión fue generado por la Coordinación Nacional del Sistema Nacional de Fomento Musical, y fue dirigido fundamentalmente a los directores de las orquestas mexicanas. La materia medular del texto es una invitación clara y directa a que nuestras orquestas dediquen parte de su trabajo en 2012 a programar y ejecutar obras sinfónicas mexicanas. Sin duda, se trata de una idea noble, admirable y plausible; ¿quién negaría los beneficios y bondades que hay en el hecho de que las orquestas interpreten y el público escuche la música orquestal de los compositores mexicanos? El problema es que tal invitación sea necesaria, porque su existencia y amplia circulación indica más allá de toda duda que hay una importante tarea pendiente, y que en lo general no se está cumpliendo.

Más allá del interés sustancial que hay en lo medular de esa invitación, los detalles que la complementan tienen atractivos particulares. El CNCA, institución a la que está adscrito el Sistema Nacional de Fomento Musical, ofrece hacerse cargo de una parte importante de los derechos de autor que generen las interpretaciones de música sinfónica mexicana en el contexto de este proyecto. Se ofrece, asimismo, facilitar la presencia de los compositores vivos en las sedes en las que su música sea programada, no sólo para que asistan como mudos testigos de las ejecuciones, sino para que entablen un diálogo productivo con los directores, los músicos y el público. El plan contempla también que las interpretaciones de las obras orquestales mexicanas sean videograbadas y retransmitidas por Canal 22; se prevé también la transmisión radiofónica de las ejecuciones y la producción de los discos compactos correspondientes (aquí se menciona la participación directa de Radio Educación) para su divulgación y para el enriquecimiento de diversos acervos fonográficos, fundamentalmente el de la Fonoteca Nacional.

Una faceta realmente interesante de esta propuesta es el hecho de que la invitación viene acompañada de un extenso documento de más de 300 páginas, preparado por la musicóloga Xochiquetzal Ruiz Ortiz con el título Guía práctica para la programación de la música orquestal mexicana – Siglos XIX, XX y XXI. Más que un simple listado de obras, se trata de un auténtico trabajo de investigación, organizado y sistematizado a partir de diferentes criterios que pueden ser de gran utilidad al momento de elegir y programar música. Una somera inspección del catálogo permite descubrir una cantidad asombrosa de música orquestal mexicana y, a la vez, confirmar que sólo una fracción insignificante de ese acervo ha sido difundida. Materias para la reflexión: ¿qué porcentaje de esa prolija lista de partituras permanece sin haber sido estrenado? De aquellas que sí han sonado, ¿cuántas se han interpretado una sola vez para después caer en el olvido? ¿Cuántas han sido editadas y son accesibles para los músicos? De entre todas ellas, ¿cuántas han sido grabadas en discos de circulación general? ¿Será posible, algún día, para no pedir demasiado, que por cada 10 mediocres y rutinarias ejecuciones del Huapango se hiciera una de la Quinta sinfonía de Huízar? ¿Llegará el momento en que el cansino modelo de programa sinfónico Beethoven-Chaikovski-Brahms sea equilibrado con el modelo Lara-Pomar-Carrillo?

Más allá de estas y tantísimas otras especulaciones posibles, el hecho medular es que, en efecto, existe un hueco enorme y profundo en el ámbito de la divulgación de nuestra música sinfónica. Y como parece evidente que el círculo vicioso no lo va a romper el conformista, apático y mediatizado público de nuestras salas de conciertos, una vez más el balón está en la cancha de las instituciones, las orquestas y los directores. Es evidente que asuntos como éste no se pueden ni se deben resolver por decreto. Al menos, hoy circula una propuesta concreta y tangible. ¿Se volverá también audible? Habrá que preguntarlo al final de 2012.

México SA

Violencia, droga e ingreso

FC: científico hallazgo

Mayor poder adquisitivo

Carlos Fernández-Vega

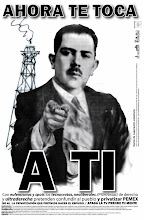

Según datos del Inegi, 66 por ciento de la población ocupada y sus familias obtienen, máximo, 180 pesos al día. La imagen corresponde al mercado de Jamaica, en la ciudad de MéxicoFoto José Carlo González

¡A

cabáramos!: La violencia y el creciente consumo de droga en el país se explica

por un mayor poder adquisitivode los mexicanos, dijo el preclaro inquilino de Los Pinos, Felipe Ernesto Calderón Cordero. ¡Qué descubrimiento! ¡Cómo no lo registramos antes! En un país con salarios miserables, pobreza creciente, raquitismo económico institucionalizado e irrisoria generación de empleo, entre otras gracias, el elevadísimo nivel de bienestar de su población clasemediera (versión oficial) es caldo de cultivo para la violencia y el consumo de estupefacientes. Con esa enorme capacidad analítica, a la velocidad de la luz erradicará a los malosos y desaparecerá el mercado de la droga, mientras promueve que los habitantes de esta república de discursos

progresen al estilo Noruega(Davidow dixit).

Al participar en la sesión del Consejo Nacional contra las Adicciones, el avezado inquilino de Los Pinos lo detalló así: “Si a principios de la década de los 90 México tenía un ingreso per cápita de 2 mil dólares y hoy tiene un ingreso per cápita superior a 10 mil, incluso con las variaciones del tipo de cambio, eso implica que en promedio, por lo menos, cada mexicana y cada mexicano tiene un mayor poder adquisitivo, lo cual hace que sea un mercado creciente, un mercado de compra creciente, para cualquier bien o servicio; para cualquier bien bueno, digámoslo así, desde un automóvil, ropa, vivienda, alimentos, hasta, y, por desgracia, también, el mercado de drogas… Por lo mismo, México se está convirtiendo en una sociedad de clase media, lo cual contribuye al incremento de la demanda de drogas, como ocurre en otras naciones y donde, también, los comportamientos del consumidor registran una variante en sus preferencias. Incluso, la violencia se presenta, sobre todo, en zonas de distribución que tienen altos mercados competitivos, como pueden ser las zonas de alto consumo de drogas, como es el caso de la zona metropolitana de Monterrey, por su poder adquisitivo; las zonas de alta migración y migración juvenil con alto poder adquisitivo, como es toda la frontera: Juárez, Tijuana, Reynosa, Matamoros; las zonas de consumo, por ser zonas naturales de esparcimiento, como es Cuernavaca y su zona metropolitana, o Acapulco y su zona metropolitana, o Veracruz. En fin. Esto explica la violencia”. ¡Qué tal! Aunque es necesario precisar que el chemo no es sinónimo de poder adquisitivo.

Tan brillante pieza oratoria de inmediato trae a la memoria otro de sus trascendentales descubrimientos científicos en torno al consumo de estupefacientes en el país: “Los jóvenes se drogan porque no creen en Dios… No creer en Dios hace a la juventud esclava de narcos… Porque no lo conocen, son caldo de cultivo para las adicciones… Una juventud que por sus condiciones sociales, familiares, educativas, por falta de oportunidades, tiene pocos asideros trascendentes, que tiene poco que creer, que no cree en la familia, que no tuvo; que no cree en la economía o en la escuela; que no cree en la sociedad ni en quien la representa. Esta falta de asideros trascendentales hace, precisamente, un caldo de cultivo para quienes usan y abusan de este vacío espiritual y existencial de nuestro tiempo” (el destacado analista de la realidad nacional, en su perorata durante la celebración del Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas; 26 de junio de 2009).

Con dicho criterio, los narcos pueden estar tranquilos y floreciente el negocio de la droga, mientras los habitantes de este país –herejes y creyentes, niños, jóvenes y de la tercera edad– sobreviven en una drástica realidad infinitamente alejada del discurso oficial, comenzando por aquello del

mayor poder adquisitivo. Para no ir más lejos, el Coneval (Índice de tendencia laboral de la pobreza, tercer trimestre de 2011) lo aclara: Cada día que pasa es mayor el número de mexicanos que no pueden comprar la canasta básica alimentaria con el ingreso de su trabajo. Tal índice permite medir el deterioro del poder adquisitivo del ingreso laboral en el país; un incremento en el indicador es igual a más mexicanos sin acceso pleno a la alimentación, y en su más reciente reporte sobre el particular, la institución precisa: el citado índice aumentó 4.7 por ciento anual; del primer trimestre de 2005 (cuando se inició su medición) al tercer trimestre de 2011, la proporción de mexicanos sin posibilidad de comprar la canasta básica alimentaria se incrementó 20.3 por ciento a escala nacional (29 por ciento en zonas urbanas, en las que habita 75 por ciento de la población del país), mientras el ingreso laboral per cápita (descontada la inflación) registra una pérdida real acumulada de 22.8 por ciento en igual periodo, o lo que es lo mismo, el ingreso de la mayoría está en el peor nivel desde que se publica el índice mencionado.

El

mayor poder adquisitivode la mexicanada (versión inquilino de Los Pinos) se documenta con la siguiente numeralia, con información del Inegi: alrededor de 66 por ciento de la población ocupada y sus familias quedan fuera del México mágico de Felipe Ernesto Calderón Cordero, sus sesudos análisis y sus 6 mil pesos como sinónimo de

progreso tipo de Noruega, pues sólo obtienen entre cero y tres salarios mínimos (máximo 180 pesos por día). Todos ellos no tienen posibilidad de adquirir automóvil propio, contratar un crédito hipotecario, pagar colegiaturas particulares y, mucho menos, comprar droga, y, por ende, estimular la violencia y fortalecer el mercado de estupefacientes en el país.

En los hechos, sólo cuatro de cada 100 mexicanos ocupados ganan más de 17 mil 400 pesos mensuales (10 salarios mínimos para arriba) y 10 de cada 100 entre esa cantidad y 8 mil 730 pesos (de 5 a 10 salarios mínimos), y 20 de cada 100 entre tres y cinco salarios mínimos, cantidades que tampoco alcanzan para fomentar la violencia ni fortalecer el mercado de las drogas. Lo que sí fomenta esto último es, lo que sí es caldo de cultivo para ello, la ausencia de desarrollo social, los miserables salarios y la carencia de empleo para millones de mexicanos que no tienen otra posibilidad que enrolarse en las filas del narcotráfico y subirse al tren de la violencia.

Las rebanadas del pastel

Todo eso, y más, acontece en el México que no registra el discurso oficial, aunque no hay que descartar la posibilidad de que en su sesudo análisis de ayer el inquilino de Los Pinos no se refería al espeluznante caso mexicano, sino a la terrible realidad noruega, donde también hay herejes y alto poder adquisitivo.

Los dueños de la economía verde

Silvia Ribeiro *

Se podría pensar que lo más verde de las propuestas de

No se trata solamente de los oligopolios que conocíamos y que avizoran nuevos negocios. Además, se avanzan nuevas configuraciones corporativas que reúnen a las mayores empresas petroleras, químicas, farmacéuticas, forestales y de agronegocios con nuevas compañías de biología sintética y genómica para procesar cualquier tipo de biomasa, sea natural o cultivada, y convertirlo en combustibles, forrajes, plásticos u otras sustancias industriales, planteando un escenario donde cualquier cosa economía verde, que gana terreno en diversos ámbitos oficiales, principalmente en las negociaciones hacia la conferencia internacional Río+20, es el color de los billetes que esperan ganar con ella las empresas trasnacionales que han causado las crisis económicas, alimentarias, ambientales y climáticas. Esta es una de las conclusiones que se derivan al comprobar que son las mismas compañías que controlan las tecnologías, las patentes, los productos y los mercados de la economía verde.

verde(o que esté o haya estado viva) podría ser apropiada corporativamente para sacarle ganancias con algún uso industrial. Más que una economía verde, la conjunción de oligopolios y nuevas tecnologías está llevando a un asalto corporativo sin precedente de la naturaleza, de lo vivo, de los sistemas de alimentación y de los territorios de las culturas campesinas e indígenas, que irónicamente se presenta como una nueva etapa del

desarrollo sustentable.

El reciente informe Quién controlará la economía verde, del Grupo ETC (www.etcgroup.org/es/node/5298), muestra que la tendencia hacia la concentración corporativa global continúa, favorecida incluso por las crisis. Si bien en diversos sectores analizados hay estancamiento del crecimiento o incluso menos ingresos, las ganancias corporativas se mantuvieron, porque según su propia definición

hicieron más con menos. Con menos trabajadores, menos prestaciones y derechos laborales, menos consideraciones ambientales y de salud.

En el caso de la cadena alimentaria agroindustrial, desde las semillas e insumos agroquímicos, a la distribución, procesamiento y ventas en supermercados, las ganancias aumentaron con la crisis alimentaria y climática, en algunos casos en forma exponencial, gracias a la manipulación de la oferta, a la desaparición de competidores, a los subsidios públicos por desastres (para replantar cosechas arruinadas, para ayuda alimentaria, etc). Es dramático y absurdo que en semillas –llave de toda la cadena alimentaria– una sola empresa, Monsanto, controle 27% de todas las semillas comerciales a escala global (y más de 80 por ciento en semillas transgénicas), y que junto a dos empresas más, Syngenta y DuPont-Pioneer, controlen más de la mitad del mercado mundial de semillas. Las semillas y venenos químicos que venden esas empresas son la base de la agropecuaria industrial que ha destruido suelos, contaminado aguas y provocado la mayor parte de la crisis climática global. Ahora van además por el monopolio de lo que llaman

semillas resistentes al clima–sequía, cambios de temperatura, inundaciones–, alegando que con más del mismo modelo, con menos reglas de bioseguridad, con más patentes a su favor y más apoyos de los gobiernos para las empresas, ahora sí saldremos de la crisis que ellas construyeron.

Al otro extremo de la cadena alimentaria las grandes superficies de ventas directas al consumidor (supermercados) han crecido a punto tal, que en 2009 superaron el mercado total de energéticos, el mayor del mundo por décadas. Esto significa un brutal control corporativo de qué, cuándo, cómo, con qué calidad, dónde y a qué precio se producen y consumen los alimentos y muchos otros productos de la vida cotidiana. En el informe se analiza además el control corporativo en otros rubros, como agua, petróleo y energía, minería y fertilizantes, forestación, farmacéutica, veterinaria, genética animal, biotecnología, bioinformática, generación y almacenamiento de datos genómicos.

Uno de los aspectos más preocupantes son los impactos del avance del uso de biomasa, a través de nuevos emprendimientos corporativos y tecnológicos. Por ejemplo, la empresa de biología sintética Amyris, con sede en California y Brasil, tiene asociaciones con Procter & Gamble, Chevron, Total, Shell, Mercedes Benz, Michelin, Bunge y Guarani para producir combustibles y sustancias industriales. En Brasil, ya consiguió que se permita la producción de combustibles a partir de la fermentación de azúcares derivados de biomasa, con microbios artificiales, cuyo escape constituye un grave riesgo (consumen celulosa, presente en toda la materia vegetal), que de ninguna forma está contemplado en los marcos de bioseguridad. Sin embargo, éste es uno de los

ejemplosde economía verde en Brasil.

Otro ejemplo es la asociación de DuPont con el gigante petrolero BP, y las cerealeras General Mills y Tate & Lyle (Bunge), que además de biocombustibles agregan ahora combustibles derivados de algas. O la constelación Dow Chemicals, con Chevron, Unilever, Bunge, la marina y ejército de Estados Unidos, alrededor de la empresa de biología sintética Solazyme, para transformar

azúcares de bajo costo en aceites de alto valor, que podrían ser desde combustibles a alimentos y muchos otros productos. Todo esto representa nuevos riesgos, pero además un aumento vertiginoso de la demanda de biomasa, tierra, agua y nutrientes, que exige que denunciemos estas propuestas por lo que son: nuevas formas de despojo.

* Investigadora del Grupo ETC

No hay comentarios:

Publicar un comentario