Una reforma a la política de drogas para el siglo XXI

R. Gil Kerlikowske*

Al reunirse con el presidente Barack Obama y la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, durante la pasada Cumbre de las Américas en Cartagena, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, hizo una importante declaración sobre el futuro de las políticas sobre las drogas en nuestro hemisferio: “Tenemos la obligación de ver si estamos haciendo lo mejor que podemos o si existen otras alternativas que puedan ser mucho más eficaces. Una solución podría ser: ‘todos los consumidores irán a la cárcel’. En el otro extremo está la legalización. En un punto medio, podemos encontrar políticas más prácticas”.

productoresy

consumidoresestán desapareciendo: el consumo de cocaína ha disminuido considerablemente en Estados Unidos, mientras la demanda por esta droga se está incrementando en muchas naciones de América Latina.

Los innovadores avances en el campo de la neurociencia han contribuido significativamente a un mejor conocimiento sobre el tema de la drogadicción, que es el motor de gran parte de la violencia, inestabilidad y criminalidad en nuestro hemisferio, en el sentido de que se trata de una enfermedad crónica del cerebro que se puede prevenir y tratar con resultados positivos. Aunque el indiscutible éxito del Plan Colombia demuestra que la aplicación efectiva de la ley y los esfuerzos en materia de interdicción juegan un papel crucial en la lucha contra el crimen organizado y en la protección de la seguridad pública, también sabemos que no podemos solucionar el problema de la droga a punta de arrestos.

Existe un punto medio.

El presidente Obama ha dejado muy en claro que cualquier decisión que afecte la salud pública y la seguridad ciudadana debe basarse en ciencia y evidencia, y no obedecer a ideologías ni dogmas. Por esta razón, el mes pasado el gobierno de Estados Unidos anunció una nueva estrategia, que aborda el desafío común de las drogas como un tema de salud pública y no sólo como una cuestión de orden público. Más importante aún es que la nueva política del gobierno de Estados Unidos rechaza las estrategias simplistas que han dominado las discusiones sobre las drogas en nuestro hemisferio.

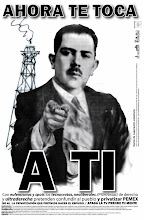

R. Gil Kerlikowske durante una visita a México en julio de 2009

Foto María Luisa Severiano

La nueva estrategia hace énfasis en la prevención y el tratamiento, en lugar del encarcelamiento. Pero no se trata sólo de un cambio retórico: el presidente Obama solicitó más de 10 mil millones de dólares en el nuevo presupuesto para destinarlos a prevenir y disminuir el consumo de drogas en Estados Unidos. Esta suma representa, en el periodo de un año, más de lo que se ha invertido en el Plan Colombia y programas sucesivos desde 2000.

A partir del reconocimiento de que la drogadicción puede ser tratada, la nueva estrategia también ofrece apoyo para la mayor ampliación que se ha dado en toda una generación en cuanto a acceder a tratamientos contra adicciones. La ley de reforma a la salud brindará cobertura de seguro médico, incluyendo casos de problemas por abuso de sustancias, a cerca de 60 millones de estadunidenses.

Al ampliar programas innovadores como las cortes que se especializan en tratar a los adictos, enviaremos a centros de tratamiento a más de 100 mil individuos responsables de cometer delitos no violentos relacionados con drogas, en vez de encarcelarlos.

Por último, el nuevo plan también señala que como el consumo de drogas no es algo exclusivo a Estados Unidos, y con el fin de ayudar a tratar el creciente índice de consumo de drogas en muchos países de América Latina, vamos a compartir las más recientes investigaciones en materia de prevención y tratamiento con nuestros aliados alrededor del mundo.

La evidencia demuestra que la legalización de las drogas no es una solución viable para nuestro problema mundial con ellas. Las organizaciones criminales trasnacionales que trafican drogas son empresas muy diversificadas que también obtienen importantes ingresos por secuestros, trata de personas, extorsiones y corrupción. Es más, cuando las drogas están más fácil y ampliamente disponibles al público, los retos a la sociedad, a la salud y a la calidad de vida son monumentales. Debemos guiarnos por la neurociencia y la evidencia basada en las investigaciones científicas más recientes. Esta es la esencia de la política de Estados Unidos contra las drogas para el siglo XXI.

*Director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca y asesor del presidente Barack Obama en política contra las drogas

Exclusivo para La Jornada

Intervenciones, barbarie y desestabilización

Un total de 25 personas murieron ayer en diversos atentados en Irak, la mayoría cometidos contra la comunidad chiíta en un contexto de crecientes tensiones entre integrantes de esa facción y los de minoría sunita. Un día antes, varios ataques en territorio iraquí, también atribuidos a la confrontación sectaria, habían causado 34 muertes, 21 de ellas en la capital, Bagdad.

Este trágico conjunto de atentados y manifestaciones de violencia es la más reciente expresión del grado de desestabilización y de barbarie a que han sido llevadas las referidas naciones de Medio Oriente y Asia central. En Irak, la invasión ilegal, injustificable y bárbara emprendida por George W. Bush, y continuada en la presidencia de Barack Obama, no sólo dejó incalculables pérdidas materiales y un saldo incontable de muertes, sino que agitó el avispero de la violencia sectaria como consecuencia de las componendas entre la potencia invasora y una de las facciones en pugna.

Algo similar parece estar gestándose en Siria, nación en la que Estados Unidos y Europa occidental han atizado la confrontación armada y la barbarie, tanto en el bando gubernamental como en el de los opositores, mediante una abierta intromisión en favor de estos últimos. Las circunstancias en Irak y en Siria se conectan por la presencia de miles de refugiados iraquíes y por los lazos entre los rebeldes sirios, predominantemente sunitas, y la comunidad correspondiente iraquí.

Por añadidura, tanto con el derrocamiento de Saddam Hussein como con la campaña de desestabilización en contra del régimen de Assad, Washington y sus aliados han erosionado dos de los factores de equilibrio de Medio Oriente y han contribuido a convertir a esas naciones en polvorines regionales.

Por lo que hace a Afganistán, la presencia prolongada de las tropas invasoras no ha derivado en la pacificación de una nación que ha debido enfrentar dos invasiones de superpotencias –la Unión Soviética y Estados Unidos– y una guerra civil en el curso de las pasadas cuatro décadas, y ni siquiera ha servido para acabar con el talibán –expulsado del poder tras la intervención última– y con su aliados de Al Qaeda, organización que ha experimentado una expansión por gran parte de Asia y África. Resulta sumamente significativo que el propio gobierno dócil de Hamid Karzai –impuesto por los invasores– venga exigiendo desde hace meses el retiro total de los militares occidentales, entre otras razones, por el altísimo número de muertos inocentes que han causado.

Lejos de sus promesas iniciales de apartarse de los lineamientos de política exterior establecidos a sangre y fuego por George W. Bush, el presidente Barack Obama quedó atrapado por las mismas lógicas belicistas e injerencistas de su antecesor. Puede afirmarse, incluso, que el ciclo de intervencionismo militar inaugurado por el político texano está siendo continuado en Siria por el actual mandatario. En suma, a dos sexenios de que inició la invasión estadunidense a Afganistán, a una década del arranque de la guerra en Irak, y tras dos años de guerra civil en Siria, esos países y sus respectivos entornos regionales padecen un avance preocupante de la barbarie y la desestabilización. En los tres escenarios, el común denominador es la intervención criminal y torpe de Washington y sus aliados.

Bulgaria, Europa y el viento en las periferias

Maciek Wisniewski*

Cuando a finales de febrero las demostraciones populares tumbaron al gobierno centroderechista de Boiko Borisov, Ivan Krastev, politólogo y comentarista liberal, observando los ánimos subrayaba:

La gente no quiere nuevas elecciones, sino cambios( Krytyka Polityczna, 5/3/13).

El viento de los cambios que se respiraba en las calles (el himno extraoficial de las protestas era... Wind of change, de Scorpions) dejó de soplar y, juzgando hoy por los ánimos, es poco probable que vuelva pronto para desvanecer los problemas que acechan a Bulgaria.

Se empezó con el descontento por los altos precios de la luz, pero era sólo una gota que derramó el vaso: la situación en este país, el más pobre de la Unión Europea (UE) y con un sueldo promedio más bajo (unos 520 dólares), se volvía insoportable ya desde hace tiempo.

Mientras a primera vista la situación económica no era tan mala como por ejemplo en Grecia (el déficit y la deuda pública seguían bajos), y aunque Borisov manteniendo la

disciplina fiscaldosificaba sus políticas, las buenas

macrocifrasno frenaban el deterioro de las condiciones de vida, cada vez más miserables (22 por ciento de los búlgaros vive en la pobreza, otro 49 por ciento en riesgo de caer en ella).

Y cuando la desesperación por lo cotidiano se juntó con la indignación por la creciente descomposición de la política (corrupción, vínculos con el crimen, enajenación de los ciudadanos), la situación estalló. Durante las protestas siete personas se prendieron fuego; desde hace meses se observaba el incremento de suicidios, todo en una clara relación con la situación social y pobreza ( El País, 27 y 31/3/13).

Los manifestantes no sólo demandaban mejoras, sino cambios estructurales: asamblea constituyente, reformas en el sistema electoral, renacionalización de la red eléctrica. Pero a pesar de mucha energía, las protestas no desembocaron en ningún movimiento y estos postulados quedaron en el aire. Ante la incapacidad de construir un liderazgo alternativo el hartazgo popular (

la gente ya no confía en los políticos, en el Estado, ni siquiera en el libre mercado, señalaba Krastev, Gazeta Wyborcza, 10/5/13) estaba siendo acaparado en parte por la ultraderecha antigitana y antiturca, algo bastante preocupante.

El resultado electoral –31 por ciento para la centroderecha de Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria (GERB), 27 por ciento para los ex comunistas del Partido Socialista Búlgaro (BSP), 10 por ciento para la minoría turca (DPS) y 7 por ciento para los nacionalistas y xenófobos de Ataka– confirma que Borisov cedió sólo para conservar la influencia y poder volver. Pero la participación más baja desde la caída del comunismo (50 por ciento) y la falta de una mayoría absoluta evidencian que la solución no pasaba por las urnas y que el impasse sigue.

Después de que en 2007 Bulgaria entró a la UE, Tzvetan Todorov, semiólogo francés nacido en Sofía, aseguraba que

se sentía aún más orgulloso de ser europeo( Resetdoc, 4/8/08).

¿Qué pensará hoy al ver la actitud de Europa hacia su patria?

Para empezar fue la UE que impuso la austeridad a Borisov, poniéndolo incluso como ejemplo para otros mandatarios del bloque. La situación reventó no porque no se cumplieran sus exigencias (como se les decía por ejemplo a los griegos), sino –entre otros– porque se han implementado todas las

recetas. Sobre esto en Europa nadie no dijo ni una palabra.

En el mismo tiempo –y en el peor de los momentos– algunos países siguen oponiéndose a que Bulgaria sea parte del Acuerdo de Schengen sobre el libre tránsito, culpando a los migrantes de este país por el desempleo (sic), impidiéndoles buscar los cambios incluso a nivel individual ( The Guardian, 6/3/20).

Así, la mayoría de los búlgaros no tienen ninguna razón para sentirse

orgullosamente europeos.

La Unión Europea en el momento de la adhesión se vislumbraba como una palanca del desarrollo institucional y un catalizador de cambios. Borisov y su partido (GERB) capitalizaron algo de estas esperanzas. Hoy ya pocos creen que la UE sea una vía al bienestar o fuente de valores a seguir. Un ejemplo: la solución para el mercado energético aconsejada por la mayoría de los expertos búlgaros, todos educados en la jerga de la UE, era... ¡sorpresa!: más privatización y desregulación.

De hecho fue lo mismo que desde que estalló la crisis hacía la propia Unión: eliminar las alternativas y consolidar el

consenso neoliberal, convirtiéndose casi exclusivamente en una herramienta de disciplina del mercado.

Incluso para un intelectual como Todorov –brillante, pero bastante conservador–, la UE

dejó de ser una entidad democrática y política( El País, 29/4/12), algo que lo llevó a argumentar que hoy el mayor peligro para la democracia no proviene de los que se declaran como sus enemigos, sino de sus supuestos defensores ( Los enemigos íntimos de la democracia, 2012).

Aunque la UE sea una de las pocas instituciones capaces aún de defender hasta cierto punto a Europa de las embestidas del capital global ( weak power), ante las cuestiones de democracia o transparencia, más que una solución, resulta ser un problema.

Siguiendo a Rosa Luxemburgo, que subrayaba que la verdad sobre el capitalismo se refleja no en el centro, sino en sus márgenes, la verdad sobre la convulsionada UE se ve mejor reflejada en sus periferias como Bulgaria: el viento desde Bruselas no trae antídoto, sino el mismo veneno responsable de que todo allí siga sin cambios.

*Periodista polaco

No hay comentarios:

Publicar un comentario