El perdón que clama el Alcázar

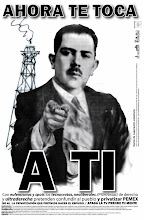

Javier Sicilia, escritor.

Foto: Octavio Gómez

Foto: Octavio Gómez

MÉXICO,

D.F. (Proceso).- Lo que a lo largo de estas semanas no ha dejado de

asombrarme es la incongruencia que hay entre el perdón que el presidente

y los legisladores pidieron en el Alcázar del Castillo de Chapultepec a

las víctimas, y la obstinación de ambos en mantener una estrategia de

guerra –que las ha producido y continúa produciéndolas– y legitimarla

mediante una ley de seguridad nacional. Si no fuera porque en esos

hombres y mujeres había, en el momento en que pidieron perdón, una

sincera conmoción humana, habría que decir que nos encontramos frente al

cinismo. ¿Por qué conmoverse delante de los rostros de las víctimas y

al mismo tiempo obstinarse en una estrategia que las produce si en el

fondo de sus corazones fueron tocados por el dolor?

La razón hay que encontrarla en lo que Günther Anders ha llamado la “filosofía del desfasamiento”, es decir, en el hecho de que en estos tiempos tremendamente técnicos y burocratizados nuestra capacidad de hacer está desfasada de nuestra propia capacidad de imaginar sus consecuencias o, en otras palabras, que nos hallamos en la incapacidad de reconocernos en las repercusiones de nuestros actos. Cuando en el Alcázar el presidente, primero, y luego los legisladores, comparecieron ante los rostros sufrientes de las víctimas, ninguno de ellos puedo dejar de conmoverse y de sentir culpa frente a la consecuencia clara y contundente de su responsabilidad en el sufrimiento que tenían delante. Pero si pudieron hacerlo frente a ellos, no pudieron hacerlo frente a los 50 mil muertos, 10 mil desaparecidos, 120 mil desplazados que esos rostros representaban. ¿Cómo podían ser capaces de movilizar un dolor que incluye tantas vidas? ¿Cómo podían arrepentirse de 50 mil muertos, 10 mil desaparecidos y 120 mil desplazados? No sólo ellos, sino cualquier ser humano es incapaz de hacerlo. Si había una proporción en la consecuencia de la guerra y las seis víctimas que estaban allí para reclamar, no la había entre ese mismo hecho y el número inimaginable de muertos y desaparecidos que produce. Esa incapacidad es, como dice Anders, “una consecuencia de que podemos (hacer) más de lo que mentalmente nos podemos representar, de que no estamos hechos para enfrentar los efectos que podemos provocar por medio de nuestras decisiones, de que los efectos son demasiado grandes para nuestra imaginación y para las fuerzas emocionales de que disponemos”.

La maquinaria burocrática funciona sin culpa. Por eso Eichmann nunca aceptó su culpa durante su juicio en Jerusalén. Por ello tampoco, con excepción de Claude Eatherly, ninguno del escuadrón que lanzó la bomba sobre Hiroshima se sintió culpable de las 200 mil vidas que cobró. Por ello tampoco Calderón y los legisladores pueden aceptar plenamente su culpa y hacer que su petición de perdón camine en dirección a la paz.

¿Qué relación había entre la banalidad de diseñar en una oficina el transporte de seres humanos a un sitio llamado Auschwitz, con la cifra 6 millones de judíos asesinados, y la banalidad de jalar una palanca desde una altura en donde los seres humanos no se ven y la ciudad es sólo una maqueta, con la cifra 200 mil calcinados? ¿Qué relación hay entre la banalidad de decretar una guerra para combatir a delincuentes y diseñar, desde la comodidad de unas oficinas, una ley de seguridad nacional para continuarla, con la abstracción de 50 mil muertos y 10 mil desaparecidos (“yo los habría combatido –dijo Calderón– hasta con piedras”, o también, con una inmensa incapacidad de sentir lo que estaba diciendo: “yo cargo con la responsabilidad moral de esta guerra”)?

“El método usual –escribe Anders– para dominar lo que es demasiado grande consiste en una mera maniobra de supresión, en seguir adelante exactamente como antes, en barrer la obra del escritorio de nuestra vida, como si una culpa demasiado grande no fuera una culpa en absoluto”. Y, sin embargo, necesitamos que –al igual que Eatherly lo hizo después de saber lo que habían ocasionado en Hiroshima– el presidente y los legisladores sientan su culpa en lo que tiene de inmensa, irrespirable, insufrible. Nosotros no queremos –como lo intentaron los psiquiatras que atendieron a Eatherly cuando clamaba su culpabilidad– suavizar su responsabilidad diciéndoles que no es tan grave lo que han hecho. Por el contrario, queremos –y esa ha sido nuestra postura tanto en el Alcázar como en otros foros– que, como la conciencia de Eathrely se lo reprochó hasta su muerte, asuman su responsabilidad en toda su atroz consecuencia y se arrepientan verdaderamente –por eso, es decir, porque sabemos de la dimensión de la culpa que cargan y no quieren ver, después de exigirles, los abrazamos y los besamos–. Sólo cuando, al igual que Eatherly, puedan sentir la dimensión que hay en las consecuencias aparentemente banales de sus actos de guerra, podrán cambiar la estrategia para hacer la paz, la justicia y la dignidad que nos han arrancado. Sólo así el perdón, que no cesa de clamar desde el Alcázar, podrá por fin cumplirse.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a todos los presos de la APPO, hacerle juicio político a Ulises Ruiz, cambiar la estrategia de seguridad y resarcir a las víctimas de la guerra de Calderón.

La razón hay que encontrarla en lo que Günther Anders ha llamado la “filosofía del desfasamiento”, es decir, en el hecho de que en estos tiempos tremendamente técnicos y burocratizados nuestra capacidad de hacer está desfasada de nuestra propia capacidad de imaginar sus consecuencias o, en otras palabras, que nos hallamos en la incapacidad de reconocernos en las repercusiones de nuestros actos. Cuando en el Alcázar el presidente, primero, y luego los legisladores, comparecieron ante los rostros sufrientes de las víctimas, ninguno de ellos puedo dejar de conmoverse y de sentir culpa frente a la consecuencia clara y contundente de su responsabilidad en el sufrimiento que tenían delante. Pero si pudieron hacerlo frente a ellos, no pudieron hacerlo frente a los 50 mil muertos, 10 mil desaparecidos, 120 mil desplazados que esos rostros representaban. ¿Cómo podían ser capaces de movilizar un dolor que incluye tantas vidas? ¿Cómo podían arrepentirse de 50 mil muertos, 10 mil desaparecidos y 120 mil desplazados? No sólo ellos, sino cualquier ser humano es incapaz de hacerlo. Si había una proporción en la consecuencia de la guerra y las seis víctimas que estaban allí para reclamar, no la había entre ese mismo hecho y el número inimaginable de muertos y desaparecidos que produce. Esa incapacidad es, como dice Anders, “una consecuencia de que podemos (hacer) más de lo que mentalmente nos podemos representar, de que no estamos hechos para enfrentar los efectos que podemos provocar por medio de nuestras decisiones, de que los efectos son demasiado grandes para nuestra imaginación y para las fuerzas emocionales de que disponemos”.

La maquinaria burocrática funciona sin culpa. Por eso Eichmann nunca aceptó su culpa durante su juicio en Jerusalén. Por ello tampoco, con excepción de Claude Eatherly, ninguno del escuadrón que lanzó la bomba sobre Hiroshima se sintió culpable de las 200 mil vidas que cobró. Por ello tampoco Calderón y los legisladores pueden aceptar plenamente su culpa y hacer que su petición de perdón camine en dirección a la paz.

¿Qué relación había entre la banalidad de diseñar en una oficina el transporte de seres humanos a un sitio llamado Auschwitz, con la cifra 6 millones de judíos asesinados, y la banalidad de jalar una palanca desde una altura en donde los seres humanos no se ven y la ciudad es sólo una maqueta, con la cifra 200 mil calcinados? ¿Qué relación hay entre la banalidad de decretar una guerra para combatir a delincuentes y diseñar, desde la comodidad de unas oficinas, una ley de seguridad nacional para continuarla, con la abstracción de 50 mil muertos y 10 mil desaparecidos (“yo los habría combatido –dijo Calderón– hasta con piedras”, o también, con una inmensa incapacidad de sentir lo que estaba diciendo: “yo cargo con la responsabilidad moral de esta guerra”)?

“El método usual –escribe Anders– para dominar lo que es demasiado grande consiste en una mera maniobra de supresión, en seguir adelante exactamente como antes, en barrer la obra del escritorio de nuestra vida, como si una culpa demasiado grande no fuera una culpa en absoluto”. Y, sin embargo, necesitamos que –al igual que Eatherly lo hizo después de saber lo que habían ocasionado en Hiroshima– el presidente y los legisladores sientan su culpa en lo que tiene de inmensa, irrespirable, insufrible. Nosotros no queremos –como lo intentaron los psiquiatras que atendieron a Eatherly cuando clamaba su culpabilidad– suavizar su responsabilidad diciéndoles que no es tan grave lo que han hecho. Por el contrario, queremos –y esa ha sido nuestra postura tanto en el Alcázar como en otros foros– que, como la conciencia de Eathrely se lo reprochó hasta su muerte, asuman su responsabilidad en toda su atroz consecuencia y se arrepientan verdaderamente –por eso, es decir, porque sabemos de la dimensión de la culpa que cargan y no quieren ver, después de exigirles, los abrazamos y los besamos–. Sólo cuando, al igual que Eatherly, puedan sentir la dimensión que hay en las consecuencias aparentemente banales de sus actos de guerra, podrán cambiar la estrategia para hacer la paz, la justicia y la dignidad que nos han arrancado. Sólo así el perdón, que no cesa de clamar desde el Alcázar, podrá por fin cumplirse.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a todos los presos de la APPO, hacerle juicio político a Ulises Ruiz, cambiar la estrategia de seguridad y resarcir a las víctimas de la guerra de Calderón.

No hay comentarios:

Publicar un comentario