Mi vida

criminal

Fabrizio Mejía Madrid

Fabrizio Mejía Madrid

Hasta la fecha en que caí en la cárcel,

mi vida criminal había girado en torno a dos delitos: decir mi opinión y tratar

de no tirar basura en la calle. Vistas de cerca ambas infracciones tienen

semejanzas: procuro meditar bien lo que escribo para no contribuir al cochinero

de afuera. Pero tanta dedicación al crimen me ha arrojado a cochambrosas

delegaciones de policía y, tras años de delinquir, a prisión. La primera fue en

octubre de 1998. Por debajo de la puerta me dejaron el supuesto tercer aviso de

un citatorio. No dice de qué se trata. Los otros dos avisos nunca llegaron. Hago

memoria de mi vida criminal y encuentro que ante uno de los peores problemas de

mi vida en 1998 –cuando se metió una rata a mi casa–, ni siquiera tenía un

cuchillo afilado en mi casa, y que decidí rociar el rincón de la biblioteca,

donde se escondió, con un insecticida que no afecta a la capa de ozono ni a las

plantas ni a los hombres. Mucho menos a los roedores. Pero la rata se salió por

su propio esprint por debajo de la puerta, quizás en reconocimiento de mi

amabilidad. Crecí en una familia que siempre creyó que, si uno hacía el bien,

lo correcto, nada malo le sucedería. La mitología de esa clase media iba desde

una vaga idea del karma –el mal se te regresa– hasta la confianza en que no

existe gente mala, sino sólo personas con miedo. Y mi familia anda por la vida

sin meterse con nadie y justificando todo el mal por condiciones económicas,

ignorancia, abusos en la infancia o vil y plena mala pata. Casi siempre esta

idea se me había presentado en la vida, como la rata saliendo por sus propias

patas. Hasta el día del citatorio. Le hablé al único abogado que conozco, un

abogado ambientalista, quien dijo:

–Voy a ver de qué se trata y te hablo.

Unos días después, entre risas, en el

despacho del abogado, redactamos una serie de chistes sobre la demanda en mi contra.

La cosa judicial –cuando la difamación era todavía un delito penal– provenía de

un nebuloso autor que había transcrito expedientes de la policía política

contra los zapatistas de Chiapas, y los publicó con la forma de una

investigación de campo. Se había enojado conmigo porque, en una cena, yo había

descrito esta escena: cajas de la Presidencia llegando a las oficinas de una

revista donde yo colaboraba, bajo el pegote de “Lázaro Hernández”, y el

director, mojado de la cara, la corbata Gucci y la camisa St. Laurent,

diciendo:

–Voy a necesitar que alguien haga de

esto un libro, para desenmascarar a los guerrilleros chiapatistas –así dijo–.

¿Quién se lo avienta?

–Yo no –me sobresalté–, para hacer la

historia del zapatismo en Chiapas vamos a necesitar distancia histórica. Que

pasen 30 o 40 años. Ese libro no es para mí ni para ahora.

Y, cuando el libro del borroso autor se

publicó menos de seis meses después, me acordé de la escena y la conté en una

cena. Vasos chocando, risas. Simple burla limpia a costa del cochinero de

afuera. El detalle es que había una periodista en la cena, la única amiga que

conservo del kínder. Y publicó la anécdota como declaración, junto a una serie

de entrevistas del experto en guerrillas, de la defensora heroica de los

desaparecidos políticos en México, y algún otro; entre los tres machacaban el

libro de la supuesta historia del zapatismo. Pero el autor nebuloso decidió que

yo era el demandable. Así que consiguió un despacho cuyos apellidos eran casi

Tesis, Antítesis y Síntesis del sistema de justicia mexicano: Gómez Mont,

Zinser y Esponda. La demanda consignaba como difamación que yo decía que era un

libro “hecho para policías” y yo respondía que eso no era un insulto, sino una

“demografía” para un mercado de “nuevos alfabetizados”. Nos reímos mucho

redactando la respuesta. Por cierto, la demanda –cuya copia fotostática hay que

pagar porque no tienes derecho a tenerla en tus manos– decía que el director

mojado de la revista y sus subdirectores avalaban cualquier posterior declaración

judicial del autor borroso. Tenían su bendición. Yo, al contrario, su

condenación eterna. El despacho y los dueños de la revista aquella eran, en ese

entonces, gente poderosa, pero yo confié en la idea del karma y la bondad

intrínseca de las personas; al poder lo enfrentarían un escritor free-lance como yo, y un

abogado ambientalista:

–Para ser mi primer caso penal –me dijo

el abogado cuando presentamos la respuesta– creo que es mi mejor.

Mi caso criminal fue de justicia

mexicana: atrás del edificio del PRI, me tuve que desnudar frente a una médico

legista que me echó miraditas de triple intención, mientras yo trataba de

explicarle que había ido a contestar una demanda por mi propia pata y que no

podía tener huellas de golpes de los policías que nunca me detuvieron.

–Derechos Humanos nos lo exige –dijo

antes de que, resignado, me bajara los calzones, comprados sólo para que mi

novia los viera.

El ministerio público no fue menos

folclórico: le dictaba en el oído lo que yo decía a una secretaria sin que yo

pudiera ver lo que estaba escribiendo. Cuando terminamos, le mordió una oreja.

Llegados a este punto debo describir el ambiente festivo de las oficinas del

ministerio público: cuatro escritorios en un cuarto de 10 por 10, un borracho

con un cuchillo clavado en el hombro y tres mujeres de minifalda con pelucas,

gritando:

–Más respeto. Ni somos putas ni somos

hombres.

Mis citas de Wilde o de Woody Allen se

perdían en ese cochinero donde todos éramos culpables defendiéndonos, tratando

de demostrar, como fuera, que habíamos sido buenos. La justicia mexicana es

como un auto de fe, como un teatro evangelizador, como una representación del

Juicio Final, en la que un envaselinado Dios, apestando a lavanda, espera

recibir la prueba de tu inocencia que no es un argumento, sino un billete. Yo

no tengo dinero. Tengo frases, párrafos, páginas. Es lo único que puedo tirar a

la calle, en lugar de basura. Le regalé una novela mía al ministerio público.

La miró como si fuera una granada y la aventó. El Mal, de alguna forma, había

llegado a mi vida. Ese día de 1998 la idea clasemediera del bien como ausencia

de mal, se me resquebrajó. Unos días después mi abogado ambientalista me llamó

con urgencia, su voz detrás de una gritería de oficinas con acusados

desesperados, y policías y jueces que se toman su tiempo, que bromean, que

hacen sentir su poder haciendo que no oyen los gritos, el horror, la

injusticia:

–Dieron lana y te van a detener. Ya

salió tu orden de aprehensión. Si tienes palancas, úsalas. Yo ya no te sirvo de

nada. La verdad es que, ahora lo entiendo, sólo sé del agujero en la capa de

ozono –colgó.

Me arrodillé frente al teléfono y

empecé a llorar: iría, sin remedio, a la cárcel por contar una anécdota. Lo que

sigue es la suerte, que yo creía era ese vago karma, ese comportarse bien para

que todo salga bien: mi vecina me escuchó llorando. Era alguien a quien jamás

le había preguntado su segundo apellido, pero a la que le daba, cada cierto

tiempo, dinero porque no tenía, y su bebé necesitaba leche. Me llamó por la ventana

del baño y, entre kleenex, le expliqué lo que me pasaba. Antes del bebé, ella

había sido novia del hijo de no sé quién en la Procuraduría, una juez. Bastó

una llamada. Esa misma noche mi caso criminal fue desestimado: “Los delitos de

honor”, dijo la juez por teléfono, “son del siglo XIX, pero existen todavía.

Por eso en este país no se puede andar en la vida sin un abogado. ¿Y usted por

qué no tiene uno de verdad?”.

Hasta ahí mi contacto con la justicia

mexicana me arrojaba un solo rostro: mandan los poderosos y los que tienen

dinero. Los que pagamos somos siempre los mismos, los indefensos. Había tenido

suerte esa vez. Una suerte de locos. Pero de 1998 a la fecha las cosas han

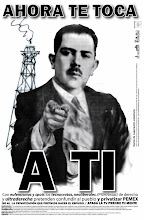

cambiado: el poder decidió hacerse útil inventando a una ciudadanía compuesta de

sospechosos, de presuntos culpables, y nos contó una historia en la que los

policías y los soldados eran buenos, así, por decreto –ya sin memoria ni del

68, ni de la guerra sucia de los setentas ni de las complicidades con los

narcotraficantes en los ochenta ni de los asesinatos políticos de los noventa–

y, por consiguiente, los malos eran ahora algo llamado “crimen organizado”. Que

policías y delincuentes sean dos instancias distintas no es demostrable. Que

todos los que asesinan, encarcelan o detienen son criminales, tampoco. Que las

confesiones son para la televisión, absolutamente comprobable. Que “la guerra

contra el crimen” es sacar a policías y soldados a dispararle a todo lo que

vean sospechoso, es su única estrategia. Como todos somos presuntos culpables,

se dispara, detiene y encarcela al azar, al bulto, uno paga por los demás. Y

así, por eso, caí en prisión.

Ese día no pasó el camión de la basura.

Llevé mi bolsa –básicamente colillas de cigarro– y la deposité en un bote verde

en la Plaza de Coyoacán. A continuación, un jeep

negro me cerró el paso y de él bajaron ocho policías. Me detuvieron, me

subieron y tomaron la bolsa de basura como si se tratara de un explosivo

plástico. Un policía con la cara de Arturo El

Negro Durazo se sentó a mi lado y, atrás, una policía, con el

cuerpo de Arturo El Negro Durazo,

que se tapaba la cara con vergüenza.

–No me hables de usted –me pidió el

policía a quien le preguntaba por qué, por qué, por qué–. Dime Maravilloso.

De pronto uno tiene una vida –esa

mañana había escuchado el discurso sobre “el amor” de la Caravana contra la

violencia de Javier Sicilia, había pensado en el tercer capítulo de mi novela,

había hecho algunos apuntes mientras me comía una torta y había salido a

comprar una biografía de Marcel Proust con un 60% de descuento– y, de la nada,

por nada, estaba yo en un oscuro pasillo de una oficina policiaca, con un juez

con un pin de Los Pumas abriendo el cerrojo de lo que sería mi celda.

–No se ponga así, joven –me dijo,

cuando me aferré a la silla, el que tomaba el acta del juzgado–: no pasa nada,

se lee usted un libro, usted que es escritor, y conmuta sus 13 horas de cárcel

por no traer el dinero para la multa.

–Pero sólo fui a tirar la basura a un

bote de basura –todavía alegué, casi resignado.

–Era un arenero, no un bote de basura

–concluyó–. Toma: te presto el libro que estoy leyendo, tú que eres

intelectual. En 13 horas me dices qué piensas.

Era sobre los mayas y el fin del mundo.

–Juez, usted es de la Universidad –le

digo, colgándome con las uñas del pin del equipo de futbol universitario–. Le

ofrecí al policía llevarme la bolsa de basura a mi casa y no quiso. ¿No es un

dispendio las horas de trabajo, el papeleo, por una falta que, en realidad es

un error? ¿Quién va a saber que un bote de basura verde es, en su verdadera

esencia, un “arenero”?

–No estás aquí por eso –me dice

suspirando–. “El Maravilloso” quería dinero. Como no se los diste, echó a andar

una maquinaria que no para sino hasta aquí –y abrió la celda.

–Pero, ¿qué sentido tiene encarcelar

por encarcelar?

–La estadística.

Mi celda es un cuarto de cemento

pintarrajeado como antes eran los urinarios y ahora son los comentarios del

público en internet: “El Loco de Mochis estubo hacá”, “Tigres Aztecas Coy-1,

Teculiapan” y un dibujo trazado con mierda de una mujer empinada que se llama

“La Charo de La Marquesa”. Tengo una litera de concreto y un hoyo como baño.

Ah, y un lavabo sin llave. En el encierro uno piensa las cosas más absurdas,

como los mayas y el fin del mundo: traigo una camisa a rayas, la contraportada

de una novela contra el PRI es una foto mía tras las rejas de mi casa –para que

no entren ladrones, aunque sí pasan las ratas–, lo vulnerable que es uno ante

ocho policías, el absurdo de que, por los nervios, se me borraran todos los teléfonos

de la memoria al instante en que te dan tu única llamada, o de no traer 600

pesos en la bolsa a la hora de ir a tirar la basura y a comprar una biografía

de descuento. Y, en eso, entiendo por qué los pobres somos los que caemos en

prisión. Frente a mi celda hay dos hermanas, Nancy y Jacqueline, de 21 y 16

años.

–Y ustedes, ¿por qué cayeron? –a los

dos minutos, ya hablo como convicto.

–Por comprar cervezas –me dice Nancy.

Hoy era su último día de clases en Contaduría de la Universidad.

–Pero eso no es un delito –le digo,

todavía en mi idea de la justicia de la clase media, antes del panismo, aunque

sea de izquierda.

–Con el calor que está haciendo,

destapamos una en la calle para echarle limón –me dice con la sonrisa de una

generación que ya siempre espera lo peor–, pero dijeron que estábamos

ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública. No le dimos ni un trago

cuando ya nos rodeaban los policías, y nos pedían mil 200 pesos. Eso es una

quincena de mi papá. El juez nos encarceló 25 horas. Vamos a pasar aquí la

noche, aunque nos hicieron la prueba del alcohol y la pasamos.

–A mí también me la hicieron y lo mío

era tirar basura en un bote de arena.

Se ríen las hermanas. Y pienso: esto no

es de “depurar los cuerpos policiacos” “ni del estado de derecho o de derecha”

ni “de la guerra contra el crimen”, ni siquiera de la Caravana amorosa del

poeta Sicilia contra la violencia. Se ha destapado un Estado policiaco sin

razón ni método. Esto es una locura. Y es una de las más jodidas.

FUENTE: PROCESO

FUENTE: PROCESO

No hay comentarios:

Publicar un comentario