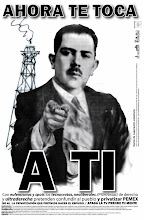

El chasco

Calderón. Artífice del desastre.

Foto: Benjamin Flores

Foto: Benjamin Flores

MÉXICO, D.F. (apro).- Ninguna de las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos ha dejado de calificar como un fracaso la guerra que Felipe Calderón declaró al narcotráfico en junio del 2006.

Desde Naciones Unidas (ONU), Organización de los Estados Americanos (OEA), Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Artículo 21, Reporteros sin Fronteras, hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Movimiento para la Paz con Justicia y Dignidad y otras tantas agrupaciones ciudadanas han señalado al presidente mexicano que su política militar y policiaca no ha fructificado y, por el contrario, ha ocasionado más muertes y violencia.

Pero la respuesta del Ejecutivo federal siempre es la misma: empecinamiento, enojo y una visión equivocada al responsabilizar al crimen organizado de este problema que arrojará efectos letales de largo plazo para las futuras generaciones.

A lo largo de estos cinco años, Calderón Hinojosa ha tenido varias oportunidades de cambiar su estrategia de guerra contra el crimen organizado: la primera fue cuando en Ciudad Juárez ocurrió la matanza de Villas de Salválcar, y la última de ellas fueron los dos encuentros que tuvo en el Castillo de Chapultepec con el movimiento de víctimas que encabeza el poeta Javier Sicilia.

A pesar de que se abrieron estas posibilidades de modificar su manera de enfrentar este conflicto, Calderón no cedió y refrendó su voluntad tratando de justificar que sólo así se podría combatir al crimen organizado.

Esta obstinación podría tener, sin embargo, otra explicación de más largo alcance, la cual iría en el sentido de un acuerdo con Estados Unidos para seguir los mismos pasos, la misma estrategia, que siguió Colombia en los años ochenta y noventa, de combatir con las armas y la fuerza a las cabezas del narcotráfico, sin importar los costos sociales.

Esta idea parte de dos elementos evidentes. Antes de asumir la Presidencia, ya como presidente electo, Felipe Calderón viajó a Colombia para hablar con el gobierno de ese país y copiar la estrategia de lucha contra los cárteles de la droga, la cual fue diseñada desde Washington. Y así fue. Sin tener una idea propia para enfrentar al crimen y con un déficit de legitimidad para asumir el cargo presidencial, Calderón vio la salida más fácil lanzando una declaración de guerra, y hasta se vistió de militar junto con sus hijos, para reforzar su imagen beligerante.

El otro elemento que hay que resaltar es que Calderón contrató como su asesor para la lucha contra el narcotráfico al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien durante su gobierno siguió lo pasos dictados desde la Casa Blanca con el Plan Colombia.

La Iniciativa Mérida de hecho es una copia del modelo colombiano, salvo en una parte fundamental: en el caso de México los Estados Unidos no pudieron enviar tropas como en la nación sudamericana, donde la injerencia estadunidense no fue mal vista por la propia sociedad.

El descabezamiento de los principales cárteles colombianos y la disminución de la violencia, así como los desesperados atentados terroristas, crearon una percepción de éxito. Aunque en la realidad, de acuerdo con los últimos informes de la ONU, la producción de drogas –principalmente las sintéticas– y la violencia no desaparecieron en aquel país, como se pretende vender la idea ante la opinión pública internacional.

A un año de que concluya su administración, Calderón sigue recibiendo críticas a su voluntarismo. Apenas esta semana la organización internacional Human Rights Watch presentó su último informe que por dos años elaboró sobre México.

Con el título Ni seguridad, ni derechos: ejecuciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico en México, HRW concluye de manera determinante que la estrategia de Calderón, “en vez de reducir la violencia, la guerra contra el narcotráfico ha provocado un incremento dramático en la cantidad de asesinatos, torturas y otros terribles abusos por parte de las fuerzas de seguridad, que sólo contribuyen a agravar el clima de descontrol y temor que predomina en muchas partes del país”.

Además, establece que miembros de las fuerzas de seguridad “habrían participado en más de 170 casos de tortura, 39 desapariciones y 24 ejecuciones extrajudiciales desde que Calderón asumió la Presidencia en diciembre de 2006”.

El gobernante panista poco puede argumentar a su favor con los números en contra. Además de los miles de muertos y desaparecidos y el creciente poder del crimen organizado en todo el país, el narco ha creado verdaderos ‘cogobiernos’ en distintas regiones, imponiendo un imperio de terror.

Peor aún, existe una profunda decepción social en el gobierno de Calderón, lo cual muestra una vez más el fracaso de una estrategia mal diseñada desde su origen, un plan creado para ganar legitimidad antes que enfrentar el fenómeno internacional del crimen organizado.

FUENTE PROCESO

Desde Naciones Unidas (ONU), Organización de los Estados Americanos (OEA), Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Artículo 21, Reporteros sin Fronteras, hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Movimiento para la Paz con Justicia y Dignidad y otras tantas agrupaciones ciudadanas han señalado al presidente mexicano que su política militar y policiaca no ha fructificado y, por el contrario, ha ocasionado más muertes y violencia.

Pero la respuesta del Ejecutivo federal siempre es la misma: empecinamiento, enojo y una visión equivocada al responsabilizar al crimen organizado de este problema que arrojará efectos letales de largo plazo para las futuras generaciones.

A lo largo de estos cinco años, Calderón Hinojosa ha tenido varias oportunidades de cambiar su estrategia de guerra contra el crimen organizado: la primera fue cuando en Ciudad Juárez ocurrió la matanza de Villas de Salválcar, y la última de ellas fueron los dos encuentros que tuvo en el Castillo de Chapultepec con el movimiento de víctimas que encabeza el poeta Javier Sicilia.

A pesar de que se abrieron estas posibilidades de modificar su manera de enfrentar este conflicto, Calderón no cedió y refrendó su voluntad tratando de justificar que sólo así se podría combatir al crimen organizado.

Esta obstinación podría tener, sin embargo, otra explicación de más largo alcance, la cual iría en el sentido de un acuerdo con Estados Unidos para seguir los mismos pasos, la misma estrategia, que siguió Colombia en los años ochenta y noventa, de combatir con las armas y la fuerza a las cabezas del narcotráfico, sin importar los costos sociales.

Esta idea parte de dos elementos evidentes. Antes de asumir la Presidencia, ya como presidente electo, Felipe Calderón viajó a Colombia para hablar con el gobierno de ese país y copiar la estrategia de lucha contra los cárteles de la droga, la cual fue diseñada desde Washington. Y así fue. Sin tener una idea propia para enfrentar al crimen y con un déficit de legitimidad para asumir el cargo presidencial, Calderón vio la salida más fácil lanzando una declaración de guerra, y hasta se vistió de militar junto con sus hijos, para reforzar su imagen beligerante.

El otro elemento que hay que resaltar es que Calderón contrató como su asesor para la lucha contra el narcotráfico al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien durante su gobierno siguió lo pasos dictados desde la Casa Blanca con el Plan Colombia.

La Iniciativa Mérida de hecho es una copia del modelo colombiano, salvo en una parte fundamental: en el caso de México los Estados Unidos no pudieron enviar tropas como en la nación sudamericana, donde la injerencia estadunidense no fue mal vista por la propia sociedad.

El descabezamiento de los principales cárteles colombianos y la disminución de la violencia, así como los desesperados atentados terroristas, crearon una percepción de éxito. Aunque en la realidad, de acuerdo con los últimos informes de la ONU, la producción de drogas –principalmente las sintéticas– y la violencia no desaparecieron en aquel país, como se pretende vender la idea ante la opinión pública internacional.

A un año de que concluya su administración, Calderón sigue recibiendo críticas a su voluntarismo. Apenas esta semana la organización internacional Human Rights Watch presentó su último informe que por dos años elaboró sobre México.

Con el título Ni seguridad, ni derechos: ejecuciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico en México, HRW concluye de manera determinante que la estrategia de Calderón, “en vez de reducir la violencia, la guerra contra el narcotráfico ha provocado un incremento dramático en la cantidad de asesinatos, torturas y otros terribles abusos por parte de las fuerzas de seguridad, que sólo contribuyen a agravar el clima de descontrol y temor que predomina en muchas partes del país”.

Además, establece que miembros de las fuerzas de seguridad “habrían participado en más de 170 casos de tortura, 39 desapariciones y 24 ejecuciones extrajudiciales desde que Calderón asumió la Presidencia en diciembre de 2006”.

El gobernante panista poco puede argumentar a su favor con los números en contra. Además de los miles de muertos y desaparecidos y el creciente poder del crimen organizado en todo el país, el narco ha creado verdaderos ‘cogobiernos’ en distintas regiones, imponiendo un imperio de terror.

Peor aún, existe una profunda decepción social en el gobierno de Calderón, lo cual muestra una vez más el fracaso de una estrategia mal diseñada desde su origen, un plan creado para ganar legitimidad antes que enfrentar el fenómeno internacional del crimen organizado.

FUENTE PROCESO

De la insatisfacción a la indignación

Indignados en el Monumento a la Revolución.

Foto: Octavio Gómez

Foto: Octavio Gómez

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Los mexicanos nos distinguimos por ser los latinoamericanos más desilusionados con nuestro sistema político. De acuerdo con el nuevo estudio de Latinobarómetro 2011 (www.latinobarometro.com), dado a conocer la semana pasada, solamente 23% de la población se encuentra “satisfecha con el funcionamiento de la democracia”, mientras que 73% de los encuestados están “insatisfechos”. La nuestra es la tasa de insatisfacción más grande de toda la región. Asimismo, de acuerdo con el mismo estudio, en México únicamente 31% de los encuestados expresa que tiene “mucha” o “algo” de confianza en el gobierno.

Estos alarmantes datos hablan muy bien de los mexicanos, quienes no tienen empacho en reconocer el mediocre desempeño de sus instituciones políticas. Mucho peor estaríamos si además de sufrir las consecuencias de la disfuncionalidad gubernamental también estuviéramos “satisfechos” con este fracaso y confiásemos ciegamente en nuestras autoridades. Los datos confirman la sana conciencia crítica de los mexicanos con respecto al desempeño gubernamental.

Esta actitud escéptica nos coloca en una situación más cercana a la cultura política de Europa que a la de los demás países de América Latina. Mientras en el “nuevo mundo” un promedio de 45% expresan “mucha” o “algo” de confianza hacia su gobierno, en el “viejo continente” el porcentaje de confianza es mucho más bajo y alcanza 29%. Lo que estimula la transformación institucional y el avance democrático no es la complacencia, y mucho menos la autocomplacencia, sino precisamente una sostenida insatisfacción ciudadana que lleve a la población a exigir más y mejores garantías a las autoridades.

Los mexicanos también tienen mucha claridad con respecto a las raíces de la crisis que actualmente aqueja al país. Señalan a la corrupción como el problema más importante, el 55% de la población la ubican como el principal asunto “que le falta a la democracia en el país”. Asimismo, la gran mayoría de la población (61%) afirma que “los que menos cumplen con la ley” en México son “los ricos”. Y solamente 22% de la población cree “que se gobierna en bien de todo el pueblo”, 2% menos que en 2010. Solamente Guatemala, El Salvador, Honduras, República Dominicana y Costa Rica tienen porcentajes menores en esta última medición.

Las condiciones están dadas para el surgimiento de un fuerte movimiento de indignación ciudadana a favor de una democracia más justa y verdadera. Sin embargo, también existe el riesgo de que este sano nivel de insatisfacción y desconfianza se convierta más bien en desilusión, depresión e inacción en lugar de abrir paso a mayores exigencias ciudadanas.

El mismo estudio de Latinobarómetro incluye datos importantes al respecto. Por ejemplo, la población mexicana tiene una de las tasas más bajas de creencia en la capacidad del Estado para resolver los problemas del país. Solamente un poco más que la tercera parte de los encuestados tienen la convicción de que “el Estado puede solucionar” los asuntos de la corrupción, la pobreza, la delincuencia, y el narcotráfico. Solamente Honduras y Guatemala tienen un nivel de pesimismo ciudadano más pronunciado. Este dato indica un notable “desempoderamiento” (disempowerment) o falta de sensación de “eficacia ciudadana” entre la población. Es decir, si bien los mexicanos son sumamente críticos del desempeño de las autoridades, creen que los problemas son simplemente imposibles de resolver. La razón principal por la falta de una explosión social más fuerte hoy en México, al estilo de España, Chile o Estados Unidos, no sería entonces una “apatía” generalizada, sino una depresión social profunda que inmoviliza a la sociedad.

La clase política, y en particular el candidato puntero en las encuestas Enrique Peña Nieto, le apuesta a mantener este pesimismo y depresión, ya que ello es lo único que hoy mantiene controlada a la sociedad. Sobre todo hoy que nos encontramos en la antesala de las elecciones más grandes de la historia en México, con la renovación simultánea, el 1 de julio de 2012, de la Presidencia de la República, el Senado de la República, la Cámara de Diputados, 7 gobernadores y 15 congresos locales, es sumamente importante para la mayor parte de los políticos que la participación social no se desborde, ni dentro ni fuera de las urnas.

Por mucho que públicamente reconozcan la importancia de la participación ciudadana, lo que realmente les conviene a los partidos es que la votación se circunscriba al voto corporativo. Asimismo, durante los procesos electorales los movimientos sociales son vistos como francas amenazas para las campañas políticas.

Pero esta estrategia de contención presenta riesgos mayúsculos. Tarde o temprano la indignación y la tradicional conciencia ciudadana de los mexicanos se asomarán de nuevo al escenario nacional, tal y como ha ocurrido en tantas otras ocasiones a lo largo del último siglo. Lo único que hace falta como chispa detonadora es que la sociedad vea con optimismo las posibilidades de un cambio real y así se sacuda de la depresión que hoy la tiene desmovilizada.

Si la política electoral no es capaz de abrir un cauce para estas inquietudes, necesariamente tendrán que manifestarse por otras vías. En este caso el periodo poselectoral y de transición entre gobiernos en 2012 podría llegar a ser uno de los más complicados de la historia reciente, marcados por una fuerte movilización social y debilitamiento institucional.

El gran reto para el sistema político, y en particular para la izquierda, es entonces dar cabida dentro del actual proceso electoral a la indignación ciudadana que hierve bajo la superficie, en lugar de esperar para cuando podría ser demasiado tarde. Solamente un acercamiento al enorme caudal de ciudadanos que repudian al sistema como tal, en lugar de una búsqueda fantasiosa del apoyo de una “clase media” sobredimensionada o del insignificante “voto moderado”, es lo que podría transformar los términos de la competencia electoral y abrir la puerta para la recuperación de la confianza en el sistema político y el desarrollo democrático en el país.

FUENTE PROCESO

www.johnackerman.blogspot.com

Twitter: @JohnMAckerman

Estos alarmantes datos hablan muy bien de los mexicanos, quienes no tienen empacho en reconocer el mediocre desempeño de sus instituciones políticas. Mucho peor estaríamos si además de sufrir las consecuencias de la disfuncionalidad gubernamental también estuviéramos “satisfechos” con este fracaso y confiásemos ciegamente en nuestras autoridades. Los datos confirman la sana conciencia crítica de los mexicanos con respecto al desempeño gubernamental.

Esta actitud escéptica nos coloca en una situación más cercana a la cultura política de Europa que a la de los demás países de América Latina. Mientras en el “nuevo mundo” un promedio de 45% expresan “mucha” o “algo” de confianza hacia su gobierno, en el “viejo continente” el porcentaje de confianza es mucho más bajo y alcanza 29%. Lo que estimula la transformación institucional y el avance democrático no es la complacencia, y mucho menos la autocomplacencia, sino precisamente una sostenida insatisfacción ciudadana que lleve a la población a exigir más y mejores garantías a las autoridades.

Los mexicanos también tienen mucha claridad con respecto a las raíces de la crisis que actualmente aqueja al país. Señalan a la corrupción como el problema más importante, el 55% de la población la ubican como el principal asunto “que le falta a la democracia en el país”. Asimismo, la gran mayoría de la población (61%) afirma que “los que menos cumplen con la ley” en México son “los ricos”. Y solamente 22% de la población cree “que se gobierna en bien de todo el pueblo”, 2% menos que en 2010. Solamente Guatemala, El Salvador, Honduras, República Dominicana y Costa Rica tienen porcentajes menores en esta última medición.

Las condiciones están dadas para el surgimiento de un fuerte movimiento de indignación ciudadana a favor de una democracia más justa y verdadera. Sin embargo, también existe el riesgo de que este sano nivel de insatisfacción y desconfianza se convierta más bien en desilusión, depresión e inacción en lugar de abrir paso a mayores exigencias ciudadanas.

El mismo estudio de Latinobarómetro incluye datos importantes al respecto. Por ejemplo, la población mexicana tiene una de las tasas más bajas de creencia en la capacidad del Estado para resolver los problemas del país. Solamente un poco más que la tercera parte de los encuestados tienen la convicción de que “el Estado puede solucionar” los asuntos de la corrupción, la pobreza, la delincuencia, y el narcotráfico. Solamente Honduras y Guatemala tienen un nivel de pesimismo ciudadano más pronunciado. Este dato indica un notable “desempoderamiento” (disempowerment) o falta de sensación de “eficacia ciudadana” entre la población. Es decir, si bien los mexicanos son sumamente críticos del desempeño de las autoridades, creen que los problemas son simplemente imposibles de resolver. La razón principal por la falta de una explosión social más fuerte hoy en México, al estilo de España, Chile o Estados Unidos, no sería entonces una “apatía” generalizada, sino una depresión social profunda que inmoviliza a la sociedad.

La clase política, y en particular el candidato puntero en las encuestas Enrique Peña Nieto, le apuesta a mantener este pesimismo y depresión, ya que ello es lo único que hoy mantiene controlada a la sociedad. Sobre todo hoy que nos encontramos en la antesala de las elecciones más grandes de la historia en México, con la renovación simultánea, el 1 de julio de 2012, de la Presidencia de la República, el Senado de la República, la Cámara de Diputados, 7 gobernadores y 15 congresos locales, es sumamente importante para la mayor parte de los políticos que la participación social no se desborde, ni dentro ni fuera de las urnas.

Por mucho que públicamente reconozcan la importancia de la participación ciudadana, lo que realmente les conviene a los partidos es que la votación se circunscriba al voto corporativo. Asimismo, durante los procesos electorales los movimientos sociales son vistos como francas amenazas para las campañas políticas.

Pero esta estrategia de contención presenta riesgos mayúsculos. Tarde o temprano la indignación y la tradicional conciencia ciudadana de los mexicanos se asomarán de nuevo al escenario nacional, tal y como ha ocurrido en tantas otras ocasiones a lo largo del último siglo. Lo único que hace falta como chispa detonadora es que la sociedad vea con optimismo las posibilidades de un cambio real y así se sacuda de la depresión que hoy la tiene desmovilizada.

Si la política electoral no es capaz de abrir un cauce para estas inquietudes, necesariamente tendrán que manifestarse por otras vías. En este caso el periodo poselectoral y de transición entre gobiernos en 2012 podría llegar a ser uno de los más complicados de la historia reciente, marcados por una fuerte movilización social y debilitamiento institucional.

El gran reto para el sistema político, y en particular para la izquierda, es entonces dar cabida dentro del actual proceso electoral a la indignación ciudadana que hierve bajo la superficie, en lugar de esperar para cuando podría ser demasiado tarde. Solamente un acercamiento al enorme caudal de ciudadanos que repudian al sistema como tal, en lugar de una búsqueda fantasiosa del apoyo de una “clase media” sobredimensionada o del insignificante “voto moderado”, es lo que podría transformar los términos de la competencia electoral y abrir la puerta para la recuperación de la confianza en el sistema político y el desarrollo democrático en el país.

FUENTE PROCESO

www.johnackerman.blogspot.com

Twitter: @JohnMAckerman

Política social opaca

Pobreza extrema. Fracaso político.

Foto: Prometeo Lucero

Foto: Prometeo Lucero

MÉXICO D.F. (apro).- Las últimas cifras sobre México provenientes del Índice de Desarrollo Humano 2011 obligan a revisar las prioridades, metas y rumbo que debiera tomar la política social en el país.

La urgencia de atacar el problema de la desigualdad en México debiera alertar a todos, en especial a los diputados en la actual discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, para revisar la forma en la que se asigna el presupuesto destinado a política social.

Esta es al menos la petición que hacen organizaciones de la sociedad civil como GESOC, Fundar y el IMCO, todas ellas miembros de la red por la rendición de cuentas, las cuales señalan la opacidad que prevalece en el manejo de la mayoría de los programas federales destinados a atacar el rezago en el país.

Según las cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, México ha mejorado notablemente en términos de cobertura en educación básica y salud, situándose en el lugar 57 de los 187 países evaluados, es decir, se ubica por encima de la media en América Latina y el Caribe.

A pesar de este avance, esta mejora no se ha traducido en una disminución en la desigualdad, la cual todavía prevalece. Los rezagos más notables se encuentran en lo que respecta a las cifras de mortalidad materna, salud reproductiva, participación de la mujer en el mercado laboral y representación política femenina.

Estos problemas -que ya han sido largamente diagnosticados -han generado programas de subsidio federal a los cuales se ha asignado un monto de recursos considerable: 340 mil millones de pesos en 2011.

Sin embargo, la evaluación y operación de los mismos, presenta problemas serios. El Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales (INDEP) elaborado por GESOC menciona que de 132 programas federales de subsidio y prestación de servicios, 70, es decir, el 53% poseen problemas de opacidad que impiden evaluar la rentabilidad social.

En estos programas, dentro de los cuales destacan 22 programas de la SEP, nueve de SEMARNAT y siete de la CDI, solo por mencionar los más relevantes, no se sabe con precisión ni el grado de cumplimiento de las metas estratégicas y de gestión, ni cuál es la población beneficiaria, ni el avance que significa la existencia de los mismos.

Esto es particularmente grave si se toma en consideración que el presupuesto destinado a estos fue de 84.1 millones de pesos, es decir, 25% del presupuesto total asignado a programas de subsidio y servicios.

Otro problema, sin duda es el que respecta a los indicadores de desempeño. Si bien es cierto que hay programas que brindan información para su evaluación, no queda claro si las metas establecidas son las necesarias para avanzar en el combate al rezago o si solamente fueron planteadas como una forma de justificar la existencia del programa y por lo tanto para exigir más presupuesto.

Las diferencias de criterios de evaluación y de exigencia entre uno y otro programa, así como la ausencia de información básica generan una política social costosa e ineficiente que termina por cobrarle la factura a quienes más necesitan del apoyo del Estado.

Una medida que contribuiría a que México comience a abatir el problema de desigualdad de manera más eficiente sería, por un lado, el tener un estándar mínimo de información pública para todos los programas. Indicadores (y criterio de los mismos), metas, desempeño y población beneficiaria debiera ser público de manera periódica.

Esto se podría replicar no solo a nivel federal sino también estatal con lo cual se obligaría a los responsables a rendir cuentas del desempeño; se evitaría caer en la tentación del manejo político-electoral de los programas sociales y de servicios y se favorecería el monitoreo y seguimiento ciudadano.

Por otro lado, ayudaría mucho el homologar los criterios de evaluación e indicadores de desempeño de los programas federales para que así las metas se ajusten a los desafíos de una sociedad marcada por la instrumentación política de la pobreza y la desigualdad.

Vale la pena que antes de aprobar el presupuesto, se reflexione en cómo y para qué se destinan esos millones de pesos que aún no terminan de reflejarse en mayor beneficio para la sociedad mexicana.

FUENTE PROCESO

Twitter: @louloumorales

La urgencia de atacar el problema de la desigualdad en México debiera alertar a todos, en especial a los diputados en la actual discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, para revisar la forma en la que se asigna el presupuesto destinado a política social.

Esta es al menos la petición que hacen organizaciones de la sociedad civil como GESOC, Fundar y el IMCO, todas ellas miembros de la red por la rendición de cuentas, las cuales señalan la opacidad que prevalece en el manejo de la mayoría de los programas federales destinados a atacar el rezago en el país.

Según las cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, México ha mejorado notablemente en términos de cobertura en educación básica y salud, situándose en el lugar 57 de los 187 países evaluados, es decir, se ubica por encima de la media en América Latina y el Caribe.

A pesar de este avance, esta mejora no se ha traducido en una disminución en la desigualdad, la cual todavía prevalece. Los rezagos más notables se encuentran en lo que respecta a las cifras de mortalidad materna, salud reproductiva, participación de la mujer en el mercado laboral y representación política femenina.

Estos problemas -que ya han sido largamente diagnosticados -han generado programas de subsidio federal a los cuales se ha asignado un monto de recursos considerable: 340 mil millones de pesos en 2011.

Sin embargo, la evaluación y operación de los mismos, presenta problemas serios. El Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales (INDEP) elaborado por GESOC menciona que de 132 programas federales de subsidio y prestación de servicios, 70, es decir, el 53% poseen problemas de opacidad que impiden evaluar la rentabilidad social.

En estos programas, dentro de los cuales destacan 22 programas de la SEP, nueve de SEMARNAT y siete de la CDI, solo por mencionar los más relevantes, no se sabe con precisión ni el grado de cumplimiento de las metas estratégicas y de gestión, ni cuál es la población beneficiaria, ni el avance que significa la existencia de los mismos.

Esto es particularmente grave si se toma en consideración que el presupuesto destinado a estos fue de 84.1 millones de pesos, es decir, 25% del presupuesto total asignado a programas de subsidio y servicios.

Otro problema, sin duda es el que respecta a los indicadores de desempeño. Si bien es cierto que hay programas que brindan información para su evaluación, no queda claro si las metas establecidas son las necesarias para avanzar en el combate al rezago o si solamente fueron planteadas como una forma de justificar la existencia del programa y por lo tanto para exigir más presupuesto.

Las diferencias de criterios de evaluación y de exigencia entre uno y otro programa, así como la ausencia de información básica generan una política social costosa e ineficiente que termina por cobrarle la factura a quienes más necesitan del apoyo del Estado.

Una medida que contribuiría a que México comience a abatir el problema de desigualdad de manera más eficiente sería, por un lado, el tener un estándar mínimo de información pública para todos los programas. Indicadores (y criterio de los mismos), metas, desempeño y población beneficiaria debiera ser público de manera periódica.

Esto se podría replicar no solo a nivel federal sino también estatal con lo cual se obligaría a los responsables a rendir cuentas del desempeño; se evitaría caer en la tentación del manejo político-electoral de los programas sociales y de servicios y se favorecería el monitoreo y seguimiento ciudadano.

Por otro lado, ayudaría mucho el homologar los criterios de evaluación e indicadores de desempeño de los programas federales para que así las metas se ajusten a los desafíos de una sociedad marcada por la instrumentación política de la pobreza y la desigualdad.

Vale la pena que antes de aprobar el presupuesto, se reflexione en cómo y para qué se destinan esos millones de pesos que aún no terminan de reflejarse en mayor beneficio para la sociedad mexicana.

FUENTE PROCESO

Twitter: @louloumorales

No hay comentarios:

Publicar un comentario