La

semilla de la revoluciónha llegado a 82 países, aseguran activistas

De América a Europa la gente se levanta por una democracia participativa

El movimiento de los indignados se hará patente en 82 países

Hoy, marchas en 951 ciudades para repudiar el neoliberalismo

Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 15 de octubre de 2011, p. 25

Sábado 15 de octubre de 2011, p. 25

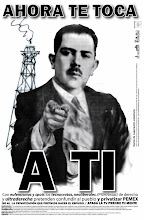

Madrid, 14 de octubre. La revolución de los indignados tomará las calles de 951 ciudades del planeta. Será la primera gran manifestación global contra el neoliberalismo, en protesta contra una crisis financiera y económica que ha provocado en sólo tres años 50 millones de desempleados más y un aumento desbocado de la pobreza, tanto en los llamados países desarrollados como en el resto del mundo. Desde Madrid, el epicentro de la revuelta popular que inició en mayo pasado y que reunió a jóvenes, adultos, niños y ancianos con el mismo ánimo reivindicativo, se esparció el espíritu de la

Los datos de la primera gran marcha global son elocuentes: a la convocatoria que surgió de la Puerta del Sol en junio pasado para convertir el 15 de octubre (15O) en una expresión popular contra los políticos, los empresarios y los banqueros se han sumado ya 951 ciudades. La semilla de la revolución de los indignados ha llegado hasta 82 países, que han debatido y sometido a votaciones popular –siempre desde la asamblea horizontal y democrática– las iniciativas y propuesta para luchar contra los efectos de la crisis económica, que está golpeando con especial crudeza a la Europa integrada en el euro y que vive días de incertidumbre ante un eventual colapso.revolución de los indignados, que hoy se hermanará con el mismo grito de rabia y desesperación en 81 países más.

Bajo el mismo lema –consensuado en 951 asambleas y votada por decenas de miles de personas– se manifestarán centenares de miles, quizá millones de personas:

Unidos por un cambio global. En general las coincidencias de los movimientos populares de los 82 países son comunes: reclaman una democracia más participativa, en la que el pueblo tenga una incidencia directa en las grandes decisiones que hipotecan el futuro de varias generaciones (como los rescates bancarios); un cambio profundo en el modelo neoliberal, una vez constatado su rotundo fracaso tanto por esta crisis sin precedentes como por los resultados en materia de aumento de la pobreza y ensanchamiento de la brecha entre ricos y pobres; que se agilicen una serie de reformas para frenar que los grandes consorcios, banqueros y especuladores se sigan enriqueciendo con la crisis, sobre todo lo relativo a una nueva legislación financiera que grave las operaciones bursátiles y que redistribuya esa riqueza a través del Estado; y, entre otras, la recuperación de la calle como el espacio para que el ciudadano exprese en libertad y de forma pacífica su rechazo a un sistema que, a su juicio, ha fracasado.

Marcha ayer cerca de Wall Street, en ManhattanFoto Xinhua

El movimiento de los indignados tiene su matriz y mayor fortaleza en España, sobre todo en las grandes urbes, donde se prevén grandes movilizaciones y jornadas de protesta social y de debate de futuras iniciativas. Así lo expresan en la convocatoria general:

El 15 de octubre personas de todo el mundo tomarán las calles y las plazas. Desde América a Asia, desde África a Europa, la gente se está levantando para reclamar sus derechos y pedir una auténtica democracia. Ahora ha llegado el momento de unirnos todos en una protesta no violenta a escala global.

Y añaden que los poderes establecidos actúan en beneficio de unos pocos, desoyendo la voluntad de la gran mayoría, sin importarles los costos humanos o ecológicos que tengamos que pagar.

Hay que poner fin a esta intolerable situación. Unidos en una sola voz, haremos saber a los políticos, y a las élites financieras a las que sirven, que ahora somos nosotros, la gente, quienes decidiremos nuestro futuro. No somos mercancía en manos de políticos y banqueros que no nos representan.

La toma de Wall Street (por etapas)

Ilán Semo

La inversión de las signaturas.- Wall Street ha vuelto al cronoscopio de la escena mundial. Primero fue en 2008 como el epicentro de una crisis financiera que, desde hace un año, ha empezado a cobrar facturas en los más diversos ámbitos de la economía. Todo comenzó con el colapso de las hipotecas. Siguieron las aseguradoras y los bancos. Los estados centrales reaccionaron cortando el gasto público para salvar lo insalvable: empresas congestionadas por la reducción de mercado. Y finalmente, a partir de 2010, la crisis ha empezado a paralizar la producción y el consumo general. Si alguien creía que el término

Desde septiembre de 2011, Wall Street ha devenido el sitio de otro epicentro: el centro de una crisis ahora político-simbólica. Cierto, el método de la multitud ocupante data de la plaza Tahir en El Cairo y de los indignados de la Puerta del Sol de Madrid, pero la revuelta estadunidense es distinta: en la mira de Ocupa Wall Street se encuentran no las signaturas del orden político, sino los iconos arquetípicos del gran santuario del capital.sistemapertenecía a los anacronismos del siglo XX, una franja considerable de los jóvenes de Estados Unidos y Europa, objetos/sujetos c del no-empleo, lo han redescubierto como una pesadilla. Si hasta 2008 la vida transcurría bajo la esperanza o la administrable angustia de cómo optimizar el

sistemaen favor de los sueños individuales, cómo encontrar la mejor puerta para ingresar a él, en 2011 esa franja se despierta con la noticia de que el

sistemaestá evaporándose, casi desmantelándose a sí mismo. No sólo no hay cómo entrar, sino que ya no hay puertas a secas.

Hay algo que nadie previó en el hipercapitalismo: el mercado hizo tanto por desmantelar la centralidad de lo político que finalmente acabó por situar a sus símbolos, ya sin mediación alguna, en el focus del encono. Ni en los mejores sueños utópicos del socialismo del siglo XX, el capitalismo tendría que enfrentar un reto de in-representación de esta naturaleza.

La nueva ira.- En Algo anda mal Tony Judt describió meticulosamente los grados de pauperización por los que ha atravesado en la pasada década 40 por ciento de la población estadunidense. Primero una pauperización absoluta. 1) Los que se encuentran en la escala inferior de los ingresos son los que más padecen de sobrepeso (y de las afecciones que acarrea). Comer sano en Estados Unidos cuesta hoy bastante caro. Esa mayoría descarrilada se alimenta de carbohidratos. 2) Los más pobres mueren antes, mucho antes. El dilema no es sólo el acceso restringido a la seguridad social, sino que los nuevos tratamientos y medicamentos sólo están disponibles para quienes cuentan con seguros de alto costo. 3) Vista desde la perspectiva de la movilidad social, la educación se ha vuelto un vía crucis: una carrera en un college público es una vía casi segura al desempleo.

Las estadísticas abundan en una demografía que no sólo margina a una parte ya sustancial de la población, sino que la vuelve espectadora de su propia marginación.

Pero Judt habla de un síntoma más severo: una sociedad que ha borrado del catálogo elemental de sus principios la posibilidad de argumentar cómo se puede salir de esta situación. El capitalismo salvaje trajo consigo no sólo una revolución tecnológica (la digitalización del mundo) y de flujos (la globalización), sino un reorden cultural e ideológico. Ese invento llamado

individuovolvió ahora como la fantasmagoría de un destino.

No es casual que la multitud ocupante de Wall Street pasó de la ocupación de la calle al asedio a las residencias de quienes son los personajes reales y conceptuales de esta historia: quienes han capitalizado una economía que, al menos en la percepción pública, aparece como un

mercado del saqueo(el concepto es de Max Weber) y no como el fruto de méritos propios.

Los cálculos subterráneos.- Los críticos de Ocupa Wall Street se burlan de sus activistas con un doble anatema: dreaming zombies (zombis soñadores). El zombi, que es la pesadilla del muerto vivo, se pasea ahora por las calles de los templos del capital, pero en calidad de un ente melancólico. Lo más probable es que los únicos soñadores hoy sean quienes creen que las cosas seguirán siendo indefinidamente como lo habían sido hasta ahora.

La fuerza de esa rebelión, que simbólicamente ha desacralizado la certidumbre que alimenta la utopía arquitectónica de ese centro financiero, se halla acaso en los pisos subterráneos no de las alacantarillas (que es donde cinematográficamente aparecen los zombis), sino de las redes sociales del mundo digital. Millones de tweets, de mensajes en facebook y de correos electrónicos garantizan que la multitud ocupante tenga serias oportunidades de convertirse en una multitud virtual. ¿Cómo afectará la crisis a los ratings de los candidatos que se disputarán la presidencia en Estados Unidos? Sin duda quedarán afectados. Pero sobre todo afectarán la conciencia de un sistema basado en la invulnerabilidad de sus certidumbres, que son precisamente las que han fijado la idea de un “Estados Unidos seguro (safe)”.

No hay comentarios:

Publicar un comentario