El mensaje de Vancouver

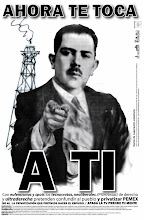

Napoleón Gómez Urrutia

Larga y complicada ha sido la relación de los sindicatos mexicanos con las empresas que operan en nuestro país, tanto las de capital nacional como las extranjeras. Desde los albores del industrialismo en México, en el siglo 19, se dio una relación entre trabajadores y empresarios que, como en todo el mundo, ha sido siempre difícil y hasta muy conflictiva. Independientemente de que la parte patronal haya estado representada por hombres de empresa privados o por el propio Estado, esta relación es el reflejo natural de la universal lucha de clases, que siempre ha sido implacable.

En medio del inevitable enfrentamiento de intereses a lo largo de todo el siglo anterior, patrones y trabajadores lograron una convivencia que pasó por varios capítulos, unos de entendimiento y otros de confrontación. La mayor altura de esta relación se alcanzó con el lejano Pacto Obrero-Industrial de 1945, que se propuso aprovechar las ventajas que la Segunda Guerra Mundial le abrió a la actividad económica de México, con el cual el país evadía deliberadamente el enfrentamiento irreconciliable entre los factores de la producción y facilitaba su entendimiento para lograr avanzar en el gran objetivo del progreso nacional.

Paralelamente, los trabajadores habían edificado una poderosa estructura de sindicatos, bajo la inspiración de la misma Constitución del 17, con lo que se puso un dique a la explotación irracional de la mano de obra y se sentaron bases para una coexistencia constructiva. Sin embargo, con los años fueron ganando terreno los intereses privados sobre los sociales. El crecimiento de la actividad industrial no generó un espíritu de respeto de los patrones hacia los trabajadores y hacia el pueblo, y muchas empresas se dieron a la tarea de hacer prevalecer sus intereses. Hacia la década de los 60 ya se veían los resultados: el nuestro era calificado como un desarrollo con miseria.

En los años subsiguientes esta injusta situación se acentuó. Los intereses del sector patronal penetraron en las filas del gobierno, hasta llegar a la actual situación, donde ya no se sabe si quienes gobiernan son los que de alguna forma todos los mexicanos elegimos cada seis años, o son algunos empresarios poderosos los que dominan al poder público, mediante presiones y golpes de chantaje económico. Muchos sindicatos, como muchos políticos, se ablandaron ante este impulso y perdieron o traicionaron el rumbo, convirtiéndose en estructuras huecas de todo obrerismo. Otros mantuvimos nuestra digna presencia y nuestra autonomía ante el poder privado y el estatal. Por ello, he manifestado invariablemente en textos, discursos, comunicados y foros, que es necesario instaurar en México un nuevo modelo de desarrollo que revierta los actuales términos de escandalosa parcialidad en favor del sector patronal.

Hemos tenido recientemente la experiencia de que, incluso en la mayor adversidad, hay caminos para el avance y la apertura de nuevas oportunidades para los trabajadores. La inmensa mayoría de las compañías que conforman el sector minero, metalúrgico y siderúrgico de México acudieron a Vancouver, Canadá, en este mes de noviembre de 2012, a realizar una revisión de sus relaciones con el Sindicato Nacional de Mineros, a iniciativa de este organismo. De ello surgió la promisoria perspectiva de que aún hoy, cuando las fuerzas del llamado mercado libre están desatadas en todo el mundo aplastando la justicia social, en México es posible desarrollar vínculos de respeto y verdadera colaboración constructiva entre trabajadores y empresarios, para la generación de empleos y para aumentar la productividad y la eficiencia en el sector. Y esto ocurre a pesar de que el Sindicato Minero ha estado sometido durante más de seis años a una de las más perversas persecuciones políticas, judiciales y laborales que se hayan registrado jamás, por parte de los gobiernos conservadores e ineptos del Partido Acción Nacional, como el que por fortuna se está despidiendo, auxiliados por unos cuantos hombres de empresa empecinados en desaparecer al sindicalismo.

En Vancouver se definieron un rumbo y un destino más positivos para las relaciones obrero-patronales en el México de nuestro tiempo. En la inevitable conjunción de los trabajadores con las empresas, ningún sector puede desaparecer al otro, pues se necesitan mutuamente, por lo cual lo realista es entenderse con pleno respeto recíproco, sobre todo hacia los trabajadores, que han sido los más golpeados en el periodo del llamado modelo neoliberal, que se manifiesta en una explotación irracional de la mano de obra y en la extrema concentración de la riqueza en pocas manos.

El espíritu de Vancouver es trascendental y se expresó en un documento publicado en La Jornada el martes 13 de noviembre de 2012, el cual debe extenderse a todas las relaciones obrero-patronales de México. Este documento señaló, en resumen, que mediante una racional delimitación de esferas de acción y de respetuosa colaboración mutua, es posible desarrollar el vínculo para el progreso que el país necesita. Los empresarios, hombres y mujeres asistentes, con su sola presencia y sus análisis y participaciones críticas en ese encuentro, expresaron su decisión de marchar por ese camino. Esta es la única manera en que podemos superar la crisis económica que azota al mundo actual.

Alegato ante el TEP

Jorge Eduardo Navarrete

El jueves 15 de noviembre se constituyó el Tribunal Electoral Popular (TEP), integrado por ciudadanos que asumieron la tarea de recibir y considerar alegatos sobre la elección presidencial mexicana de 2012. En los ámbitos de la libre actuación ciudadana y de la conservación y depuración de la memoria pública, el TEP ha construido un expediente sobre las características de esa elección; ha examinado la actuación de las autoridades electorales y emitirá un fallo alternativo. Es claro que éste no tendrá fuerza jurídica. Tendrá, en cambio, un claro valor cívico, testimonial e histórico. Con base en textos que elaboré entre julio y agosto últimos, resumo mi alegato ante el TEP.

En las semanas y meses siguientes a la jornada comicial no cesó de crecer –en número e importancia– la acumulación de indicios y evidencias sobre la naturaleza, extensión y alcance de las múltiples irregularidades que viciaron el proceso. Se integró progresivamente la realidad abrumadora de un proceso regido y controlado por montos ingentes de recursos financieros, más allá y por encima de los originados en el financiamiento público de partidos y campañas. Se fortaleció, en consecuencia, el reclamo ciudadano para que se aclarase –con suficiencia y oportunidad, es decir, antes de la calificación de los comicios– el origen y destino de esos recursos, así como diversos otros actos presumiblemente ilícitos, o al menos irregulares, ocurridos antes y durante la campaña, determinantes del resultado electoral. Para mediados de agosto, la declaratoria de invalidez de la elección aparecía ya como un imperativo ineludible.

Este imperativo no surgió de uno solo de los ilícitos o irregularidades denunciados, considerado de manera aislada, aun del más grave o lesivo de ellos, como la coacción y compra del voto. Derivó más bien de su conjunto, de su sumatoria. Es el cúmulo total de infracciones –cada una de las cuales debió ser investigada a fondo antes del cierre del plazo legal de calificación– lo que dañó de manera irremediable la libertad y la autenticidad de los sufragios emitidos en la elección presidencial y lo que hacía ineludible la declaración de invalidez.

A pesar de lo señalado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró válida la elección. De esta suerte, por segunda ocasión consecutiva el país será regido por un gobierno federal constituido en forma legal, pero carente de legitimidad. La brecha entre legalidad y legitimidad resultó aún más notoria pues el tribunal decidió no agotar el plazo establecido para concluir el proceso de calificación y anunció su decisión antes del 6 de septiembre. Se tornó evidente que prefirió desechar, actuando con ligereza o al menos con premura, las causas de invalidez que le fueron presentadas, a pesar de que las informaciones e indicios que las apoyaban continuaban acumulándose y que, bajo cualquier supuesto, resultaba indispensable agotar la investigación relativa a las mismas por los órganos concernidos, dentro de la esfera de competencia de cada uno. Si algo resultaba necesario, en cuanto a ese plazo, era explorar la posibilidad de ampliarlo, ante la excepcionalidad de la situación y la conveniencia de contar con tiempo adicional para realizar investigaciones exhaustivas. Fallar cuando aún se disponía de tiempo, estando a la vista de todos extremos de las denuncias e impugnaciones que no fueron debida y suficientemente examinados, equivalió a un incumplimiento flagrante de la responsabilidad política e institucional del tribunal: garantizar que se cumpliesen los supuestos constitucionales del proceso electoral y que, por tanto, se tuviese certeza de su resultado.

De cualquier manera, dado el carácter inatacable de la decisión del tribunal, con el anuncio de su fallo se dio vuelta a la página. Conviene meditar sobre las múltiples consecuencias de una decisión de esta naturaleza, sobre todo por el hecho de que se adoptó –en condiciones semejantes, aunque de tipología diferente– por segunda ocasión consecutiva.

Resalta el daño que se infirió a la credibilidad de los procesos electorales, elemento central de una democracia electoral funcional y reconocida. La electoral había sido la dimensión de la democracia en la que parecía haberse registrado el mayor avance desde mediado el decenio de los años 90. Con la conclusión que tuvo el proceso electoral de 2012 se creó una situación paradójica: tras dos razonablemente aceptables, en el último decenio del siglo pasado, en el presente se han legitimado dos procesos viciados: el primero por la negativa a establecer la certeza del cómputo y el segundo por la negativa a investigar a fondo y con exhaustividad irregularidades cuyo número y gravedad establecía el imperativo de la invalidez.

Cierro este alegato recordando que en la experiencia latinoamericana (Argentina, Brasil y Chile, entre otros casos) se ha dado por instaurada o restablecida la democracia electoral tras los primeros comicios libres después de uno o varios episodios de gobierno dictatorial. En estos casos, la experiencia positiva se ha reproducido en los procesos electorales sucesivos y puede hablarse, por tanto, de democracias electorales consolidadas. Tras la experiencia tan contrastante de los últimos cuatro procesos no es posible decir algo semejante de México. La confianza en las instituciones electorales ha sufrido una merma muy difícil de remontar. La oleada propagandística poselectoral –que se mantiene hasta noviembre–, dedicada a exaltar como indiscutible la excelencia de dichas instituciones, no va a restaurar por sí misma ese déficit acrecido de credibilidad.

Fin de ciclo

Adolfo Sánchez Rebolledo

Las opiniones son dispares, pero hay algo incuestionable: estamos ante el fin de un ciclo que se inauguró formalmente con la alternancia en la Presidencia y termina con el fracaso de la derecha histórica para llevar a la práctica su proyecto de reorganización de la sociedad. Lejos de reformarse a cabalidad para dar paso a un nuevo régimen político, la victoria del panismo acentuó la decadencia de las instituciones sin transformarlas a plenitud. Una vez alcanzado el objetivo secular de vencer al PRI, desapareció el impulso reformador (¿había algo más?) o éste se concentró en atender las necesidades prácticas de los grupos de presión, las urgencias derivadas de la crisis o las turbulencias políticas de la coyuntura. Al darse por concluida la transición se echó por la borda la reforma política del Estado y se perdió de vista la visión de conjunto para reordenar las prioridades nacionales. La crisis de 2006 puso de manifiesto hasta qué punto la derecha había agotado el miserable potencial reformista que lo condujo a ganar las elecciones del año 2000. Para entonces –recordemos el desafuero–, Fox y los suyos estaban dispuestos a tensar las cuerdas del más burdo autoritarismo con el fin inmediato de liquidar en la cuna a la naciente oposición, que sólo en parte podía identificarse con la izquierda organizada. Todos sabemos lo que pasó: Fox no pudo evitar la aparición de una fuerza capaz de disputarle el gobierno a los partidos

del sistema, pero la gran alianza de intereses que entonces le declararon la guerra a la oposición pasó a la ofensiva y consiguió, al fin, imponerse, echando por la borda todo sentido de Estado. Sin embargo, el enorme vacío oculto bajo la

normalidad democráticapronto hizo agua en la muy frágil singladura del nuevo gobierno que, como el rey del cuento, apareció desnudo tan pronto saltó a la escena. El país estaba destrozado por la desigualdad y la violencia criminal, por la impunidad y la corrupción, pero la ilegitimidad amenazaba la propia gobernabilidad. Ante eso, sin dudarlo, el nuevo presidente dejó atrás las propuestas de campaña, se vistió de verde olivo y desde la superioridad lanzó la guerra contra el narcotráfico como razón de ser de su administración, sin admitir la naturaleza de la crisis de fondo que subyace al deterioro de las instituciones, a la que cabe añadir, hoy, la hipertrofia de las funciones de seguridad.

clase política, que en parte responde a un estado de cosas real, palpable, pero también a la ficción vendida por los grandes medios de que es posible y positivo gobernar sin partidos o a través de personeros que directamente representan intereses particulares (como ocurre con la llamada

telebancada). La vida pública pasó a ser, en la opinión dominante, un simple estercolero donde se juegan los destinos sagrados del ciudadano. Sin embargo, eso no impidió a los poderes mediáticos (asociados, por supuesto, a otros intereses) crear una candidatura que, sin romper con los paradigmas electorales, funcionara con eficacia en la posterior tarea de reordenar la acción estatal en un marco de claras definiciones acordes con las nociones de

modernidadque, no obstante, la crisis global puso en un predicamento.

Hoy estamos de nuevo ante la tesitura del cambio del gobierno, aunque en rigor el poder real siga en las mismas manos. En parte, los problemas son los de hace seis o 12 años, sólo que agravados o condicionados por nuevas realidades aquí y en el mundo, de modo que una vez más la gran cuestión será saber si detrás de todo esto hay, al menos, una idea de qué hacer en relación con los problemas fundamentales del país o si, como muchos temen, sólo se agudizarán algunas de las tendencias más negativas, como la insistencia en un curso de desarrollo que tiene como eje la privatización acelerada de toda la vida económica, aun si para conseguirlo el país tiene que saltar al vacío.

Como sea, lo que ocurra a partir del primero de diciembre coincidirá con importantes cambios en el plano de la representación política cuyos efectos se dejarán sentir a partir de ahora. Asistimos, a querer o no, al proceso de agotamiento y renovación del viejo régimen de partidos que hizo posible la transición, así como a una suerte de reubicación de las instituciones electorales (y del tema electoral mismo) en el funcionamiento general de la vida política. La crisis interna del PAN, apenas disimulada por el presidente Calderón en más de una increíble declaración pública atribuyendo a su partido la derrota de julio, da cuenta de cómo la fuerza blanquiazul se quedó sin argumentos, es decir, sin un proyecto estratégico que ofrecer más allá de sus planteamientos

culturalesque, por cierto, ya tampoco los distinguen de los priístas de la nueva hornada, que tan bien se entienden con el empresariado y la jerarquía católica.

No debería sorprendernos que en el futuro sean estos sectores afines los que se den la mano dentro de una misma organización política, aunque por ahora les baste compartir el credo económico y muchas de las concepciones más básicas.

Pero donde se cierra con mayor claridad un ciclo es en la izquierda. La constitución de Morena como partido político es un acontecimiento cuya importancia nadie puede negar. Difiero de quienes advierten en esta decisión sólo una prueba más de la incapacidad de la izquierda para unirse. No es así. En realidad, al conformarse como una fuerza política distinta, autónoma, Morena crea un espacio que antes no existía para muchos miles de ciudadanos que o bien no tenían partido o estaban decepcionados de su militancia anterior. Lamentablemente, la situación interna del Partido de la Revolución Democrática impidió que la disputa interna se resolviera mediante el debate político, manteniéndose la ficción de la unidad por razones de cálculo y conveniencia política. Hoy eso se pone en entredicho y en buena hora cada quien será juzgado por sus actos y definiciones. Es un hecho muy positivo que la nueva fuerza sea un partido, asumiendo con ello todas las responsabilidades que esta decisión conlleva, tanto en el plano político legal como en el mundo de las relaciones interpersonales de quienes se integran a él. No en balde, para todo fin práctico, el congreso ha sido un recuento de las condiciones subjetivas, la explanación del deber ser de los militantes. En sentido estricto, el congreso fundador de Morena ha querido reafirmar su visión de la ética como antídoto contra la política convencional, sea de izquierda o de derecha. Ahora se enfrentan a la tarea de construir la organización construyendo simultáneamente una política para el país que existe más allá de las elecciones. El desafío apenas comienza.

No hay comentarios:

Publicar un comentario