Gobernabilidad: las guerras perdidas

Gustavo Gordillo

La guerra contra el narcotráfico fue una guerra perdida desde el principio. No se entendió la naturaleza de los enemigos, el campo de batalla en el cual se movían, y las características de las fuerzas propias. Por sobre todas las cosas se eludió un debate central, cuya ausencia ha significado abonar aún más al desmantelamiento institucional del Estado mexicano. El debate central en México y en el mundo de hoy es cómo asegurar lo que el historiador francés François Furet denomina la sociabilidad democrática, es decir la relación de los ciudadanos con los poderes y de éstos entre sí.

Lo que los últimos tres gobiernos sexenales ni siquiera se preguntaron –menos aún respondieron– fue con qué arreglos institucionales sustituir al Estado de la Revolución Mexicana es decir a un estado sustentado en un exacerbado presidencialismo, un sistema de partidos con un partido hegemónico y la primacía de las reglas informales sobre las reglas formales.

La ausencia de estos arreglos institucionales está determinada por la forma misma de la transición mexicana. Este término tan usado y desusado en los debates políticos contiene tres procesos que, por lo demás, marcan al conjunto de los países latinoamericanos: la transición de regímenes dictatoriales o autoritarios a regímenes de democracia acotada; la transición de estilos de desarrollo relativamente cerrados basados en los mercados domésticos y una fuerte presencia de empresas estatales a otros volcados al mercado externo y con una pretensión (no cumplida) de operar a través de mercados competitivos; y finalmente el desmoronamiento del bloque soviético y la crisis, no resuelta aún, de la socialdemocracia europea.

Esas transformaciones, a su vez, estaban enmarcadas en un debate anterior que inició el reporte de la Comisión Trilateral en 1975.

Como planteó en su momento Fernando Danel el teorema de la ingobernabilidad enunciado en ese texto partía de la constatación que “una neta discrepancia entre reivindicaciones y problemas (la inflación de poder) y las soluciones factibles (gobierno débil) establece una intensa y difusa crisis de racionalidad política definida como ingobernabilidad: se trata de una crisis en la forma de socialización en el Estado… cuando el sistema político… se enfrenta con un incremento descontrolado de las demandas e iniciativas que no puede procesar oportunamente…” (1988, Siglo XXI: 307-08).

Pero reconocer la necesidad de modificar el contexto en el cual el poder del estado se enfrenta a una sobrecarga de demandas para las cuales las capacidades de gobierno están limitadas puede transitar por vías distintas.

La vía que se siguió con distintas intensidades en los últimos 18 años se expresó en políticas sociales individualizadas, reformas democráticas acotadas, barreras de entrada a la competencia política y abierto rechazo activo contra toda forma de expresión ciudadana no enmarcada en los estrechos canales de una competencia electoral fuertemente regulada. A veces se expresó en represión directa pero sobre todo se ha tratado de construcciones discursivas que buscan disuadir la participación ciudadana tanto criminalizándola como tratando de banalizarla.

Aquí se encuentra la verdadera guerra perdida: una guerra que empezó en el discurso y ha culminado en medio de la pérdida de territorios y de muchísimas vidas humanas en manos de grupos de criminales organizados, en contra de la participación ciudadana.

Por todo lo anterior aumenta la importancia de movimientos como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) encabezado por Javier Sicilia y el movimiento estudiantil #YoSoy132. Estos movimientos prefiguran otra vía para afrontar la disfuncionalidad entre demandas ciudadanas y capacidades limitadas del Estado: incrementando las capacidades del Estado y estableciendo otro tipo de intervenciones estatales. Esta vía supone recuperar la confianza social.

Twitter: gusto47

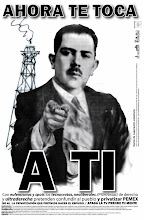

Ahora el nombre-Fisgón

Falsificadores de la historia. ¿Matanzas sin sentido?

Pedro Salmerón Sanginés

Con relativa sorpresa me enteré que este 20 de noviembre los periodistas José Cárdenas y Javier Solórzano entrevistaron al doctor Zunzunegui, experto en temas de revolución y, sobre todo, como quien nos va a demostrar que no hubo ninguna Revolución sino sólo una matanza por el poder, curándonos con ello de mitos y traumas. En verdad, yo pensaba que con mis artículos anteriores, había terminado con Zunzunegui o al menos, mermado su sobrada confianza, pero no, continúa impávido e impune, paseando por ferias de libros, periódicos y programas de radio, donde se presenta como el gran desmitificador, así que tendré que regresar a él.

Es verdad que su idea de revolución no tiene nada de original: es un mal refrito del libro de Macario Schettino. Por lo tanto, no hablaré de esa idea de la Revolución sino que retomaré lo dicho en mi artículo del 23 de septiembre: ninguna interpretación histórica, ningún argumento revisionista, puede basarse en falacias y mentiras, porque se cae desde su base.

Un rápido recuento de las mentiras, patrañas y falacias acumuladas en la narración de los hechos: dice que Zapata fue nombrado presidente municipal en 1909 (mentira); que se unió al maderismo

para justificar la serie de matanzas, robos y saqueos de haciendas que sus hombres llevaron a cabo desde el año anterior(falacia);

Madero jamás dijo luchar por las tierras(patraña);

los planes sin plan, refiriéndose al de Ayala (patraña);

el estado mental de Villa [...] rayaba en la bipolaridad(sorprendente: no se cómo calificarlo); Pascual Orozco aprovechó el maderismo para

dar rienda a su proyecto anarquista(mentira); la toma de Ciudad Juárez

fue el único acontecimiento violento de esa llamada Revolución(mentira del tamaño de una catedral). La única función del presidente León de la Barra

fue convocar a elecciones(tontería). Bernardo Reyes

junto a Félix Díaz, se levantó en armas en Veracruz(mentira). Todas estas perlas en cuatro páginas: 54 a 58.

Sumo y sigo: en el capítulo dedicado a Villa de plano afirma que Madero estaba

un poco locoy Villa por completo, pues era

maniaco-depresivo, o de plano bipolar. Villa era buscado por cuatro asesinatos, el primero, el del patrón que intentó violar a su hermana (sorprendente: lo que no encontraron Friedrich Katz, Paco Ignacio Taibo II ni Jesús Vargas en años de investigación, lo resuelve Zunzunegui: sí ocurrió el famoso intento de violación y Villa asesinó al patrón).

Villa vivía lleno de culpas y Madero hablaba con los espíritus(¡caramba!). Luego, basado en el conocido contrato de Villa con la Mutual film Corporation (tema explicado en un libro de Aurelio de los Reyes), asegura que de ahí se financió la División del Norte (falacia) y que Villa se comprometió a librar todas sus batallas de día (mentira). Luego:

no hay ideología en Villa(mentira, patraña y falacia). Todo eso y más en apenas tres páginas (68-71).

Tras mentir de esta guisa, Zunzunegui concluye que el mexicano es

un pueblo anclado al pasado y con crisis de identidad y, ante todo, una historia basada en mitos. Esta idea tampoco es nueva: la toma del grupo Hiperión, formado por jóvenes filósofos que en los años 40 legitimaron al régimen que acabó con el proyecto agrario y nacionalista del cardenismo y dio un golpe de Estado social contra los sindicatos, descabezándolos y sometiéndolos. Para ello, en lo ideológico se inventó

la filosofía de lo mexicano, cuyo rasgo definitorio último era el sentimiento de

accidentalidad, es decir, la noción de que el mexicano oscilaba permanentemente entre dos formas de ser, sin asentarse en ninguna, de lo que se desprendían un sinnúmero de

traumas(diría Zunzunegui). La mayor parte de los filósofos y de los historiadores han rechazado las conclusiones del grupo Hiperión, porque se basó en un estudio sumamente sesgado de nuestra realidad, en datos históricos, culturales y geográficos erróneos, y en la idea de que se podía encontrar la esencia de nuestro ser. El resultado: el invento y difusión de las ideas del mexicano enano, el mexicano bastardo, el mexicano traumado, ideas que tanto sirvieron y de las que tanto se sirvió el régimen priísta.

En las siguientes entregas cambiaremos un poco el tono de estos artículos para contar qué es lo que dicen de la Revolución sus historiadores más serios y documentados. Para mostrar lo que resulta de la investigación y no de los prejuicios y de la falsificación. Para tratar de acercarnos a la idea de México.

El toque final-Helguera

La signatura pendiente

Ilán Semo

La propuesta de Felipe Calderón de cambiar el nombre de

Estados Unidos Mexicanos–que consagraron las diversas constituciones del país desde 1824– por el de

Méxicoha causado las reacciones previsibles de todo lapsus político: desde lo hilárico hasta lo jocoso o el simple desdén, el juego de la política acepta con ironía las fugas de lo estrambótico. Pero no lo estrambótico en sí. No es que no sea el momento de rebautizarnos. Tan mal nos ha ido en la historia reciente, que al menos del nombre se podría prescindir. Pero en una sociedad enfrascada en las incertidumbres de una sucesión presidencial, una guerra contra el crimen organizado que no se detiene y las sombrías expectativas que le depara el retorno del PRI a Los Pinos, nada parece más irrelevante que la exótica idea de alterar nuestra acta de nacimiento. Cierto, el nombre es en cierta manera destino, pero Acción Nacional nunca quiso aceptar el desafío de cambiar precisamente la historia de ese destino. Un solo guiño –en dos sexenios de un régimen que evadió todas las formas del cambio– para producir una nueva Constitución, por ejemplo, o para impulsar una reforma de Estado o para encontrar alternativas a la organización de los países del continente, habría bastado para desatar efectivamente el debate sobre la

refundación nacional. Pero nada de esto sucedió. Es como si se quisiera signalizar toda una historia por la envoltura con la que se ofrece. Sin duda, cabe aceptar que en el caso de las naciones, las signaturas importan. Y mucho. ¿Pues qué representa su nombre sino la coda de su propia identidad?

Hay, sin embargo, en la exótica (o inocua, como se quiera) propuesta de Calderón el síntoma de un efectivo lapsus histórico, una suerte de retorno ansioso de una apelación denegada desde el siglo XIX, que el mandatario aprendió seguramente en su formación en los círculos conservadores a los que tanto quiso proyectar durante su gestión.

Como lo ha mostrado el historiador Alfredo Ávila (véase por ejemplo, El País, 25/08/10), el término de

Méxicodata de la antigüedad tardía de la cultura de Tenochtitlán. En la primera mitad del siglo XVI, se uso para designar a la ciudad que se erigió en su sitio. En un mundo donde los dominios de los reinos recibían la designación de los centros de sus jurisdicciones, aparecieron denominaciones como

América mexicanapara figurar los territorios que se encontraban al norte o el seno mexicano (el Golfo de México) hacia el oriente. A lo largo del virreinato, México siguió siendo la signatura de la cabecera del reino de Nuevo España, una de las grandes urbes de la era barroca (y no sólo en el Nuevo Mundo).

Hacia fines del siglo XVIII, sus usos cambiaron. La obra de Clavijero –en particular su Historia antigua de México–, así como ese imaginario protonacional que se incubó en el mundo criollo, codificaron una inversión: antes de que existiera formalmente a partir de 1821, México ya era una historia. Un cúmulo de narrativas prenacionales que legitimaron los pasos hacia la Independencia. Esta es precisamente una de las características de la historiografía moderna: la representación del pasado como una antesala inmediata del futuro. Pero ni el rebelde Hidalgo ni los insurgentes que se le unieron emplearon el nuevo nombre. En la utopía independentista

Américarepresenta la signatura que domina las salidas al colapso de 1810; después será sustituido por el concepto de

Anahuac.

Fue irónicamente el imperio fallido de Iturbide el que formalizó las primeras signaturas de la nueva nación, que se imaginaba no como un Estado-nación sino como una forma de monarquía. En los debates previos a la Constitución de 1824 hace su aparición la disyunción entre el nacimiento de una tradición republicana y sus opositores. Bajo el emblema de

Estados Unidos Mexicanosse entiende mucho más que un silogismo con lo que ha sucedido en la emancipación colonial del país del norte con respecto a Inglaterra: se entiende sobre todo una vocación federal (o federalista) y una suerte de sueño antibonapartista (que acabará dominando a todo el imaginario político de la época). En la época, el término

Méxicolo emplea el antirrepublicanismo, el centralismo conservador. Un término desprovisto de sus clivajes liberales y republicanos contiene todas las posibilidades para dar cabida a formas de poder no modernas.

¿Por qué habría que cambiar el nombre de esa República (casi dos siglos después) en 2012? Frente a la restauradora versión del neocentralismo, ¿no habría acaso que pensar en una disyuntiva que ya no fuese la que elaboró una tradición liberal autoritaria que siempre falló precisamente en el ámbito del pacto federal? O más general: en una signatura que no tuviese como énfasis al Estado en su centro (como en

Estados Unidos Mexicanos), sino en la figuración de una sociedad entendida como una comunidad que está por venir.

Una sociedad donde la soberanía no estuviese depositada en el fantasma del término

pueblo, un fantasma que no hace más que apelar al Estado como orden, sino en la realidad de sus vocaciones ciudadanas. ¿Por qué no cambiar efectivamente de nombre, o de signatura, pero haciendo énfasis en esa comunidad que imaginamos como ruptura del tiempo presente? Un nombre acaso como: ¿Comunidad Estados Mexicanos? Así, la discusión valdría la pena.

Cada loco con su tema-Ahumada

No hay comentarios:

Publicar un comentario